|

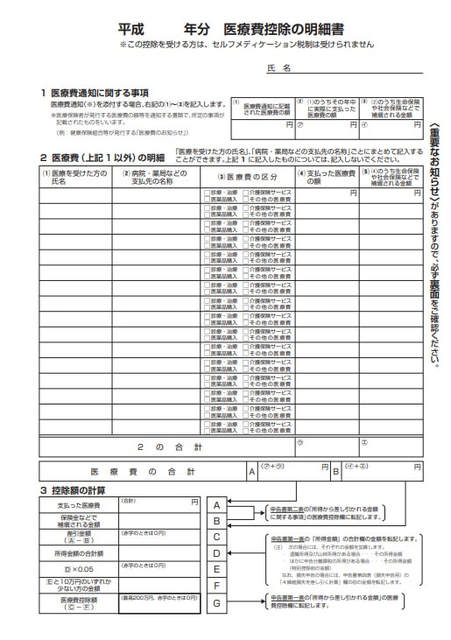

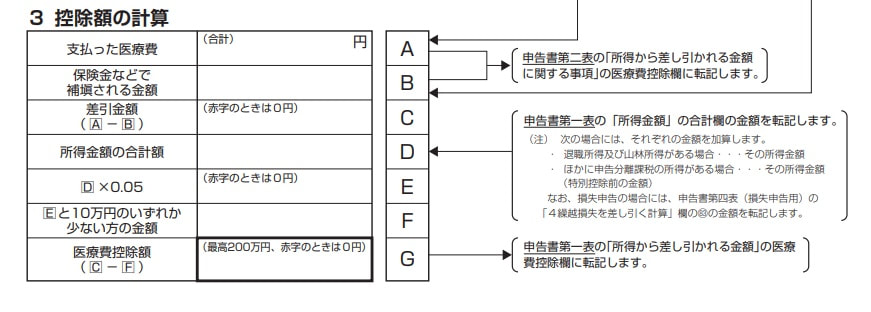

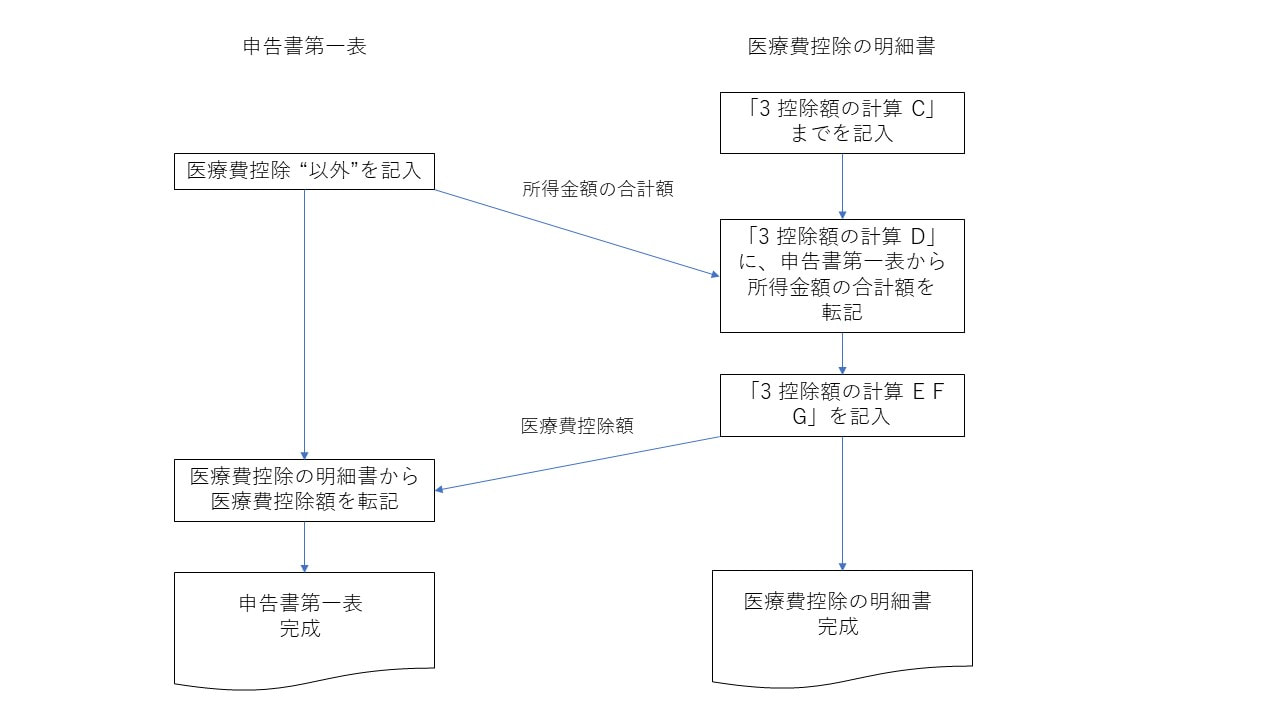

Photo by rawpixel.com on Unsplash 平成29年分の確定申告の季節がやってきた。 申告書の受付は2月16日から3月15日までの期間なので、2月の三連休に準備を進めている人も多いのではなかろうか。 また昨年に確定申告を行った人の手元には、税務署から「確定申告の手引き」(以下「手引き」)が届いているはずである。 この「手引き」の表紙に書いてあるように、今回から医療費は領収書を提出する代わりに「医療費控除の明細書」というリストを作成して添付することになった。 ところが、この「医療費控除の明細書」がどんなものか、「手引き」には何も記載されていない。 税を徴収する側の納税者に対する態度とはとても思えないが、文句を言っていても始まらないので、Googleで「国税庁 医療費控除の明細書」で検索したところ、明細書と記載要領のPDFにヒットした。 「医療費控除の明細書」の作り方は基本的に、領収書を「医療を受けた方の氏名」と「病院・薬局などの支払先の名称」でまとめて、それぞれの合算金額を明細欄に記載していけばいいのだが、実はその後に落とし穴があった。 ここで記載する「所得金額の合計額」を算出するためには「申告書第一表」の作成が必要であり、その「申告書第一表」を完成されるためには逆に「医療費控除の明細書」の作成が必要なのである。 正にデッドロック状態。 なお確定申告書を作成するためのソフトウェアやネットワーク・サービスはいくつか提供されているが、「医療費控除の明細書」については、いずれも未対応と思われる。 こうしたソフトウェアやネットワーク・サービスだけでなく「手引き」も含めて、「医療費控除の明細書」と「申告書第一表」のデッドロック解消方法に関しては誰も教えてくれないので、自分で簡単なフローに落としてみた。 このフローに従ってソフトウェアやネットワーク・サービスを改修する工数は大したものではないと思われるが、今年度はPDF記入という手作業が発生してしまうので、申告書作成の生産性が著しく損なわれる結果となってしまっている。 おそらく来年度には改修が済んでいるはずなので、サービス・プロバイダー各社には期待しておきたい。 ところで、「手引き」のトップに大きく書いてあるように、納税者側には領収書の5年間の保管が義務付けられている。

一方、あろうことか税金を徴収する側のでたらめな管理体制が明らかになってしまった。既に広く報道されているように、佐川宣寿・前理財局長(現・国税庁長官)が、森友学園関連の資料を「廃棄した」と国会で答弁したのである。 しかも答弁から数か月も経過した2018年2月、「廃棄した」はずの資料が300ページにもわたって、当の財務省によって公開されてしまった。 公文書を廃棄することもあり得ない話であるが、その話ですら嘘であった。二重三重に嘘をついていたことになる。 納税者の納税意識や税務当局に対する信用を著しく毀損した当の人物が、確定申告の季節になっても未だに国税庁長官の椅子にしがみついているとは、どれだけ腐敗した国家なのだろう。

0 コメント

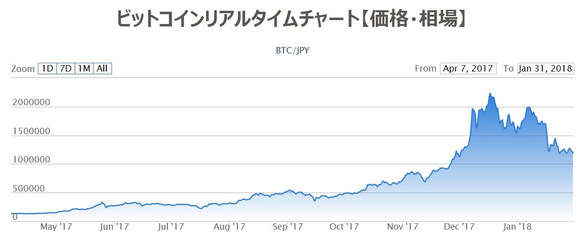

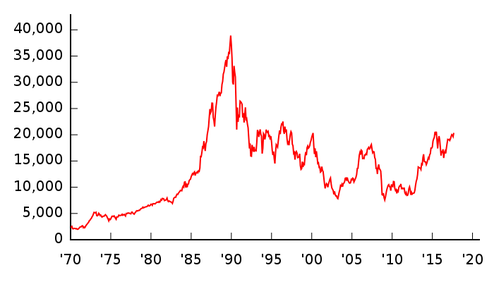

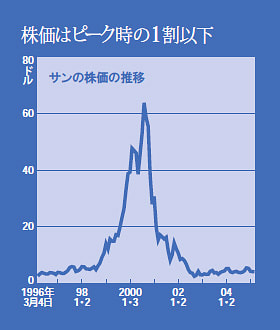

Photo by Andre Francois on Unsplash 代表的な仮想通貨であるビットコインの価格の乱降下が激しい状態になっている。 2017年5月には13万円台であったのが、半年間にじわじわと上昇を続け、12月にはいると一気に急騰し、最高額で223万円に達した。その後の価格は上下を繰り返しながらも、一ヶ月で半値にまで下落している。 このチャートを眺めると、ある年代以上の人にとっては激しい既視感があるだろう。 80年代半ばのバブルと、その10数年後に形を変えて訪れた90年代後半のネット・バブルである。 1986年2月のNTTの上場を皮切りに日経平均株価は急上昇を続け、ついには1989年12月29日、東証納会で史上最高の38,957円をつけた。 地価も株価と共に急上昇した。1985年から1990年までの5年間で、住宅地・商業地ともに地価は毎年数十パーセントもの上昇率を続けている。 バブルは就職戦線にも波及した。 私が新卒で就職した大手ITベンダーは数年続けて、毎年1,500人から2,000人もの新卒採用を行っていた。 頭数に比例して売上げを拡大できると、経営側が単純に考えていたのだろう。 後の世代には申し訳ないくらい売り手市場だったが、別に私たちの世代がとりわけ優秀だったわけでも何でもない。たまたまバブルのタイミングに当たっただけのことだ。 しかしこんなことがいつまでも続くわけはなかった。 バブル崩壊である。 東証では最高額に達した直後の1990年1月の大発会で株価が暴落し、その後20年以上にわたって低迷を続けている。 私の勤務先も一転して大量採用から人員削減へ方針を大転換した。お世話になった先輩たちが次々と職場を去っていく状況で、士気を維持できるはずもない。 結局1996年、11年間勤務した最初の職場を辞める決意に至った。 1996年11月、私はサン・マイクロシステムズ(以下サン)へ転職した。 当時、サンはJavaのテクノロジーをラウンチし、また大型のサーバを投入して、エンタープライズ市場へ参入を始めたタイミングだった。 しかしこれも私に特別な見識があったわけでもなく、その後のネット・バブルを予測していたわけでもない。 本当にこれも「たまたま」であった。 その後、サンはインターネットの急速な普及に乗って大きく業績を伸ばした。 株価も1996年に3ドル程度だったものが、2000年のピークには100ドル近い価格をつけている。 しかもこの4年間の間に数回の株式分割を行っているため、実際の株価の上昇率はさらに大きいものだった。 この頃、ネット関連のビジネスであれば収益の見通しが甘くても、資金調達を得て株式公開を行うスタートアップ企業が続出した。 こうした需要に応じて、サンのサーバが大量に売れたのだった。 このビジネスモデル自体が、今となってはネット・バブルと呼ばざるを得ないものだったのである。 そして私自身もその渦中にいた。 他のシリコン・バレー系の企業と同様に、サンもまた従業員の士気を高めるためにストックオプション制度を大幅に取り入れていた。 私が初めて貰ったストックオプションの価格は5ドル程度だったと記憶している。それが数年で数十倍になったのだ。 その後に貰った分も併せると、ピーク時の含み益は莫大な金額に達していた。一日の株価の変動が、月収の何倍もの金額に相当することもあった。 80年代のバブル期以上に、金銭感覚は完全に麻痺してしまった。それにも増して危険なのは、こんな状態が永遠に続くような錯覚に陥ることだった。 2001年8月、私がサンを去った時点で業績は崩れ始めており、株価はピーク時の半分になっていた。 ところがこの期に及んでも、株価がさらに下がるとは全く考えることができず、同僚たちと「今が株を買い足すチャンスだ」などと軽口を叩いたことを記憶している。 しかし現実は厳しく、サンの業績は下がり続け、株価はあっという間に10ドルを切るところまで落ちてしまったのである。 親の世代が身をもって戦争の悲惨さを経験してきたのとは比べようもないが、私たち50代以上の世代にもバブル崩壊を目の当たりにしてきた体験がある。 だからこそ最近のビットコインをはじめとする仮想通貨の高騰には、皮膚感覚として危険性を感じることができる。 しかしバブル崩壊後に産まれた若い人たちの目には、この状況がどのように映っているのだろうか。非常に心配になる。 もう一度、上の三枚のチャートを見直してほしい。永遠に価格が上がり続けるような物は絶対にないのだ。 こんな事いつまでも長くは続かない Photo by Alain Pham on Unsplash このところ仮想通貨に関しては、ビットコインの価格急騰やアメリカでの先物取引開始など、何かと話題に事欠かない状況が続いている。 日本でも12月12日、GMOインターネットが従業員の賃金の一部をビットコインで支払うという制度導入を発表し、報道で大きく取り上げられた。 ところで、ビットコインに代表される仮想通貨での賃金の支払いは、日本において法的に問題はないのだろうか。 まず賃金に関する原則を定めた、労働基準法第24条一項を確認しておきたい。 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 労働基準法においては、賃金は「通貨」で全額を支払わなければならないという「通貨払いの原則」が定められている。 したがってビットコインによる賃金支払いの論点の出発点は、ビットコインが「通貨」に相当するのかというところになる。 ここで、2017年5月25日に成立した改正資金決済法第2条五項での、ビットコインをはじめとする仮想通貨に関する定義を確認しておく。 1. 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの 非常にわかりにくい文言だが、資金決裁法における仮想通貨は、日本銀行と日本政府が発行する「法定通貨」に換金可能な財産的価値をもってはいるものの、仮想通貨自体は「法定通貨」ではないということだ。

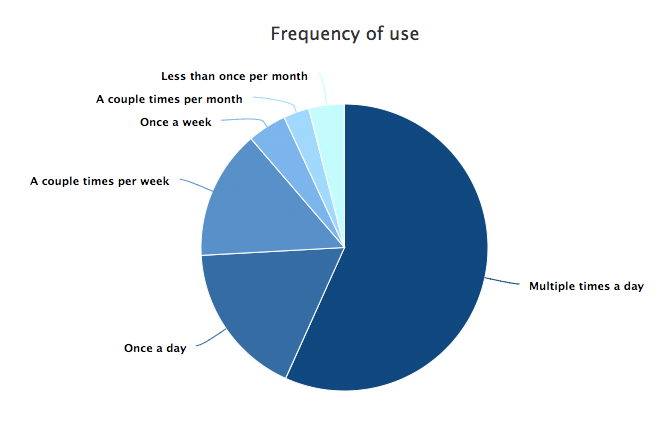

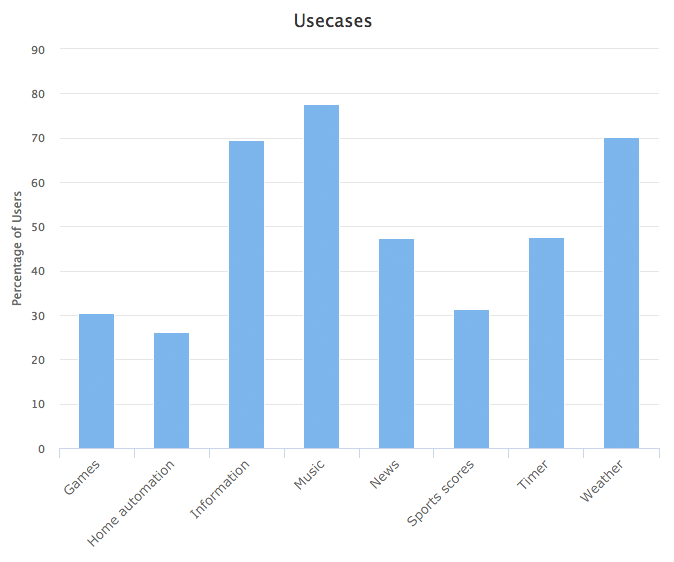

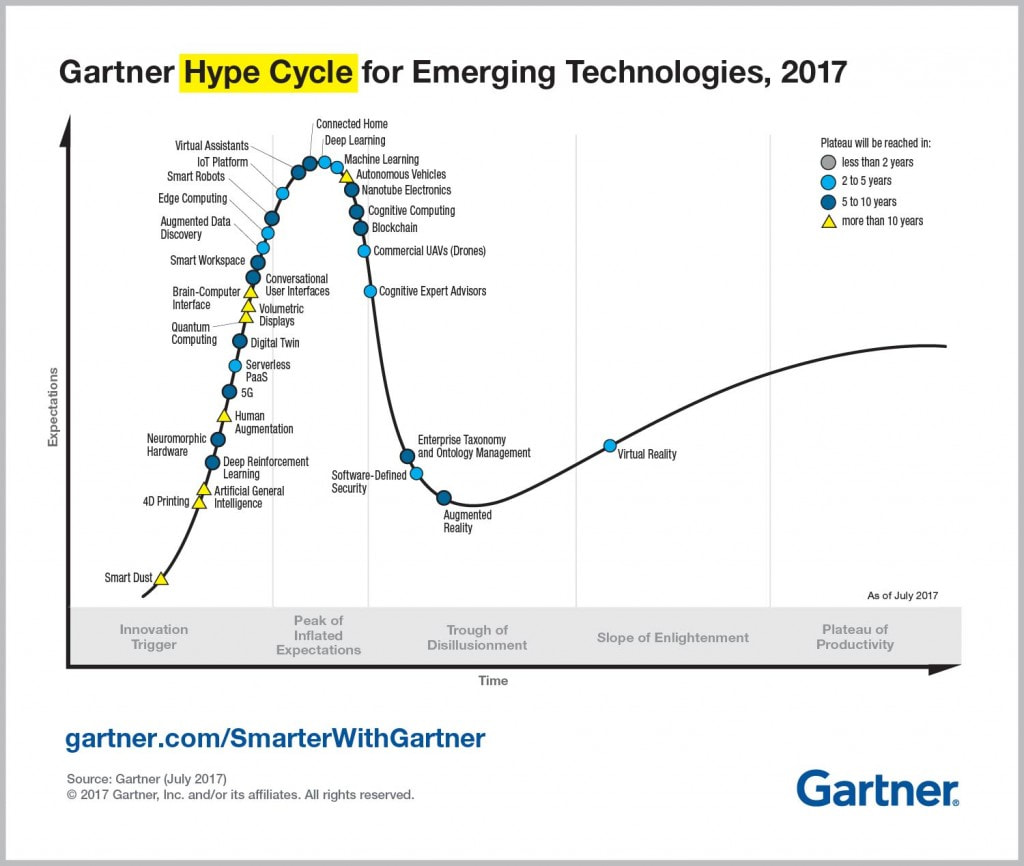

これについては金融庁も、仮想通貨に関するパンフレットで「仮想通貨とは、法定通貨又は法定通貨建ての資産ではない」と明言している。 では再度、労働基準法に戻ってみたい。 労働基準法によれば、賃金は「通貨」で支払わなければならない。すなわち「法定通貨」と認められない仮想通貨による賃金の支払いは、原則として違法ということになる。 なお、第24条一項の後半で「労働協約に別段の定めがある場合、通貨以外のもので支払うことができる」とされているため、労働協約が締結された限りにおいて、仮想通貨による賃金の支払いは合法と認められる。しかし労働協約とは、労働組合と使用者との間で団体交渉を行い、労使間で合意に達した事項を書面にし署名や記名押印した文書であり、そもそも相対的に弱い立場の労働側を守るためのものである。 激しく価格が乱高下するビットコインのような仮想通貨が、たとえ労働協約があったとしても賃金の支払いとしてふさわしいのか、労働側の生活を守る観点から十分に議論・検討する必要があるだろう。 Photo by Piotr Cichosz on Unsplash アメリカに遅れること丸二年、ようやく日本でもAIスピーカの市場投入が始まった。 しかし「Google Homeでハードロックを試す」や「Amazon Echo Dotでハードロックを試す」で書いたように、音楽用デバイスとしての Google Home は音質が劣悪、Amazon Echo Dot は選曲能力が余りにも低く、マニアックな満足度を満たすレベルには程遠い状態であった。 では AIスピーカの先進国、アメリカではどのような使い方をされているのだろうか。既に Amazon Echo だけで1,000万台以上も売れているので、大いに参考になると思われる。 ここでは、ギーク系ニュースサイト "Chatbots Magazine" がアメリカのAIスピーカ・ユーザーを対象に行った調査の結果を見てみたい。 2017年11月22日発表のデータなので、12月時点では恐らく最新のものだろう。 まず一日に何回 AIスピーカを使用するかという質問に対しては、複数回と回答した人が57%、一回の人が17%となっている。 実に4分の3の人たちが一日に一回以上は使用していることになる。 また AIスピーカを何のために使っているかとの問いでは、トップの答えが「音楽」、ついで「天気」「情報検索」との順になった。 興味深いのは、日本で鳴り物入りとなっている「ホーム・オートメーション」が最下位になっている点だ。スポーツのスコア確認やゲームにすら負けている状態である。 この調査では、音楽のためにAIスピーカを使っている人の63%が、一日に複数回聴いていることも判明している。 おそらくラジオを流すような感覚で、気軽に音楽を楽しんでいるのだろう。 アメリカのAIスピーカのシェアは、Amazon Echo が 70% と圧倒的な数字を押さえているため、音質もそこそこ担保されているはずである。 要するに、私のマニアックな評価とは裏腹に、アメリカでの AIスピーカのキラー・コンテンツは「音楽」であることが示されているわけだ。 さらに日本でも、11月17日に富士経済研究所が発表した「住宅分野、業務分野、エネルギー分野向け AI搭載機器、AI活用サービスの国内市場調査」によると、特に音楽関係についてはこのように結論付けられている。 オーディオ機器としては、これまでスマートフォンとアクティブスピーカーをワイヤレス接続して音楽鑑賞に利用していたユーザーからの切り替えも進むとみられる。 折しも「アップルの AIスピーカ発売は2018年に延期」との報道が流れてからちょうど一か月後の12月12日、アップルによるShazamの買収が確認された。 恐らくアップルはこの買収の結果を最大限に活用して、Google Home や Amazon Echo Dot 以上に「音楽」へフォーカスした製品をラウンチしてくるのではないか。 ここまでは消費者サイドからの観点であるが、次に事業者、特にメーカーの視点から考えてみたい。参考資料は「新興テクノロジーのハイプ・サイクル」である。 ハイプ・サイクルは、新興テクノロジーに対する期待度が時間の経過によってどのように変化していくかを表したもので、1995年から毎年夏にガートナーが発表している。 ハイプ・サイクルの基本的なコンセプトによれば、新興テクノロジーに対する期待度は短期間で一気に高まり、その後過大な期待は失望に変わって一転、暴落する。この幻滅期を乗り越えることができたテクノロジーが、実態を伴ったニーズに支えられて、回復し安定的に成長するとされている。 2017年度の「新興テクノロジーのハイプ・サイクル」の特徴の一つは、AIに関する様々なテクノロジーがマッピングされているところにある。

特に Connected Home や Deep Learning、Machine Learning といったAIスピーカに直結したテクノロジーが、いま正に過大な期待のピークにあると考えられている。 ところが、残念ながら Google Home も Amazon Echo も、先行しているアメリカにおいてさえ、こうした期待と乖離した使われ方になっているのが現状である。 カジュアルに「音楽」を聴くデバイスとしては一定の位置を得ているが、それ以外の用途、特に「ホーム・オートメーション」のコントローラとしては散々な有様だ。 これは、早くもハイプ・サイクル上の期待度が急速に萎む兆候が現れていると見るべきだろう。 そして過大なピークから下落した後、萎んだままで終わるのか、ハイプ・サイクルの回復期・成長期に乗ることができるのかは、バズワードのバブルに振り回されることなく、堅実な利用シーンを想定したAIスピーカ対応機器の品ぞろえを充実させることにかかっていると思われる。 翻って、いまやすっかり元気を失ってしまった日本の家電や自動車などのメーカーにとっても、これから半年くらいの間が最後の起死回生の機会になるのではないか。 AIスピーカ対応というプロダクトアウトでありながら、消費者視点での利用シーンを充足させる製品やサービスを短期間で企画・開発しなければならない、非常に難しい局面に私たちは立たされている。 AIスピーカも、このままでは「ちょっと賢いラジオ」くらいで終わってしまうぞ。 Photo by Koby Kelsey on Unsplash iPhoneは4から、5、6、7 Plus と四世代続けて使用してきた。我ながらヘビー・ユーザーである。 まだ iPhone 7 Plus に機種変更してから一年半しか経っていないが、8 と X がリリースされたからには、やはりハイエンドの X を使ってみるしかあるまい。 そんな訳で、iPhone X Plus がソフトバンクから到着した。 予め 7 Plus の中味を iCloud でバックアップに取り、続けて SIM を抜いて X に挿入。一番緊張する物理的プロセスである。 その後、設定作業を続けていくと、X に表示された二次元コードを 7 Plus に近づけて読み取れとの指示が表示され、指示通りに読み取らせたらあっという間に設定の移行が完了。 また顔認証の登録も、指紋認証よりも短時間でスムーズだった。機種変更作業の段階で、すでに大きく改善されていたのには正直驚いた。 そしてリブート後にiOSをアップデートし、さらにiCloudからアプリを復元、また iTunes から音楽を復元して全作業は完了。ここまで二時間も要しなかった。 あとは SNS など認証の必要なアプリの幾つかにパスワードを入力して、機種変更の全工程は終了した。 さっそくだが、最初に 7 Plus と大きさを比較してみる。 X はホームボタンが無くなり、全画面をフルに使用できるため、筐体は 7 Plus から一回り小さいのに表示域がはるかに広い。7 Plus は胸ポケットに入れるには大きくなりすぎていたので、これは非常に助かる。 また顔認証の速度も全くストレスがないし、眼鏡を複数掛け替えてみても認識エラーは発生しなかった。 しかし、ホームボタン操作に長年にわたって慣れてしまっているため、いくつかの基本操作に戸惑うことがあった。 特によく使う機能はスクリーンショットだが、今まではサイドボタンとホームボタンの組み合わせだった。これが X ではサイドボタンと「音量上」ボタンでの操作に替わっている。 また実メモリーからアプリを消去する操作は、従来はホームボタンのダブルクリックで開始できたが、若干複雑になっている。 まず、いずれかのアプリが立ち上がった状態で、上へフリックする途中で指を話すと、バックグラウンドで立ち上がっているアプリが一覧表示される。 以前はこれらを下へフリックすれば削除されたが、X では単にホーム画面に戻ってしまう。 その代わり、いずれかのアプリを長押しすると、左上に赤い丸が表示されるので、そこをクリックすれば消去が可能となっている。 さらに、今まで常時表示することができた電池残量が、消えてしまった。 電池残量を確認するためには、右上から斜め下にスワイプして、コントロールセンターを表示させるしかない。 ちなみに、こうしたホームボタンに替わる操作の一覧は、KDDIのサイトが詳しいので参考にしていただければと思う。 なお、X の電池の持ち時間は 7 Plus と比較すると、若干長くなっているようである。 正確なベンチマーク・テストを行った結果ではないが、通勤の片道で弄り倒した場合の電池の残量は 6S で70%、7 Plus で85%くらいだったのが、X では90%程度になった。 X を分解してみた人の記事によると、2,716mAhの電池が搭載されているらしい。 なお、サードパーティ製の電源が必要とはなるが、X からワイヤレス充電がサポートされるようになったのも大きい。 ワイヤレス充電の仕様は、既にAndroidでは数年前からサポートされている Qi(チー)だが、使ってみると非常に便利である。 オフィスなどで移動のたびにケーブルを抜き差しする手間が全く無くなったのが有難い。 これは一度使ってしまうと、元に戻れなくなってしまう。 私が購入したのはANKERというブランドのものだが、プラスチック製のケース越しでも特に問題なく充電できている。 今まで iPhone 7 Plus を特に大きな不満もなく使っていた。しかし iPhone X は様々なところでユーザー・エクスペリエンスに大幅な改善がされており、トータルな満足感がさらに大きくなった。

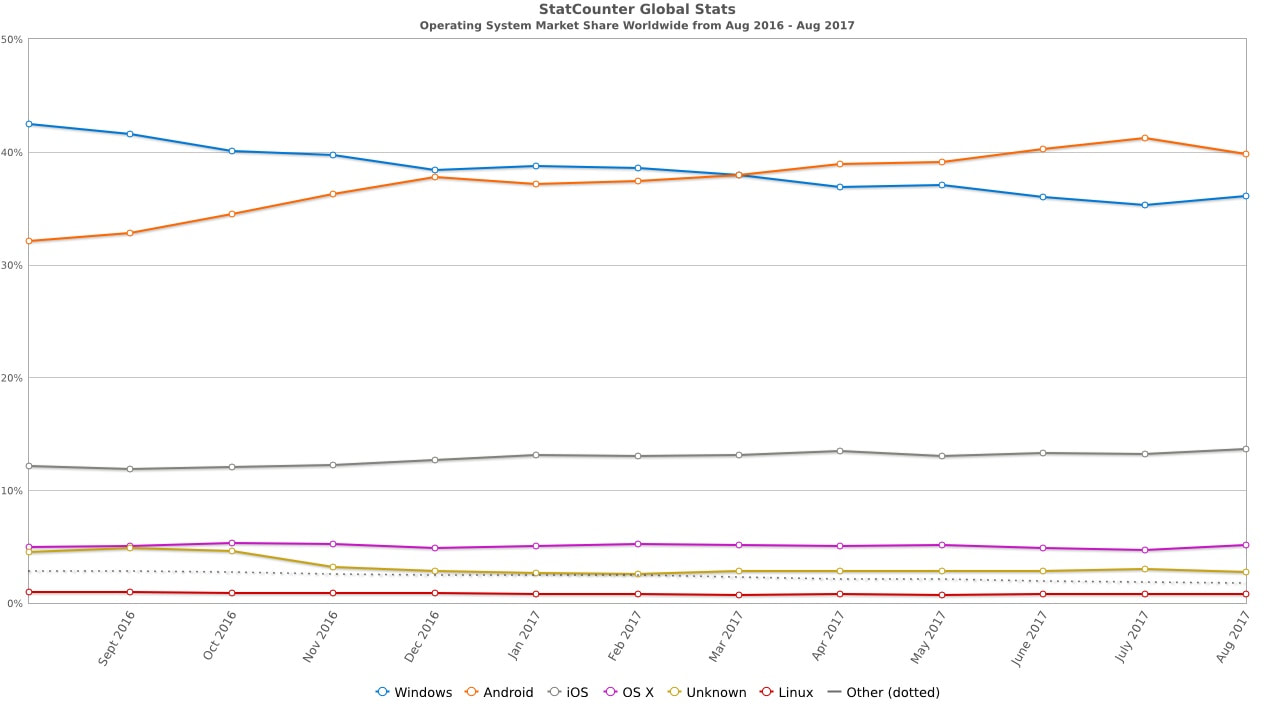

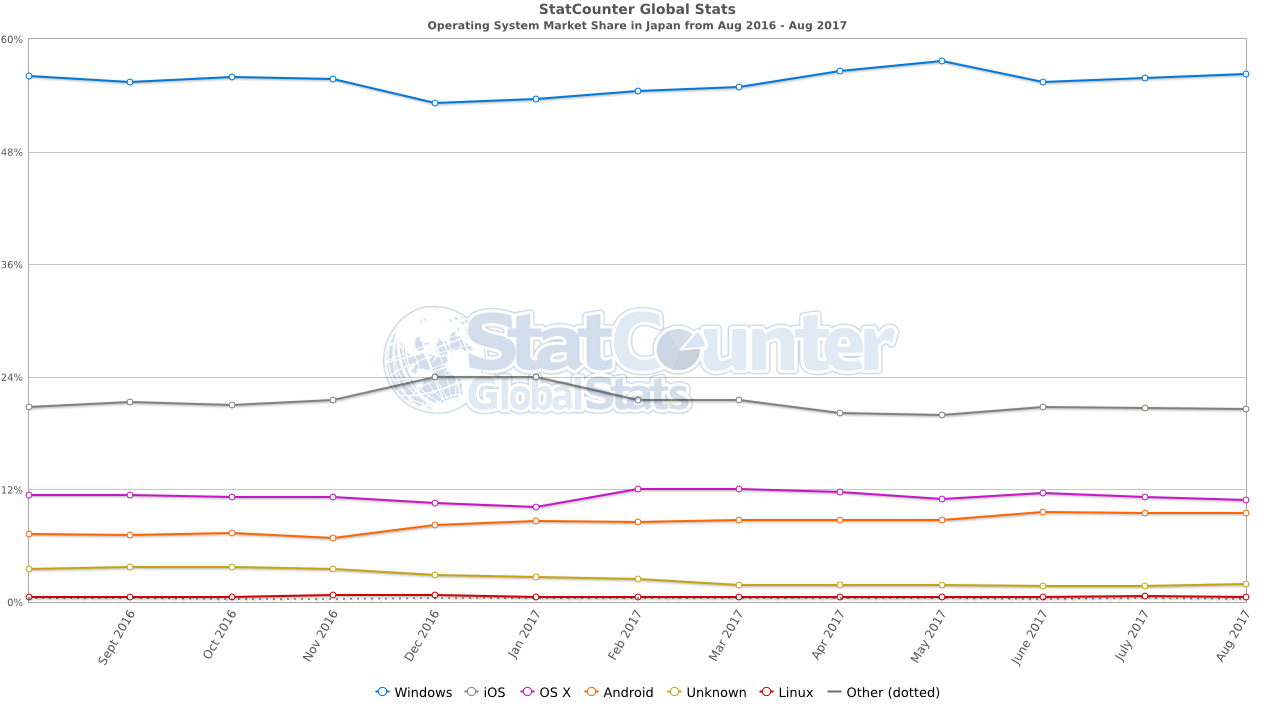

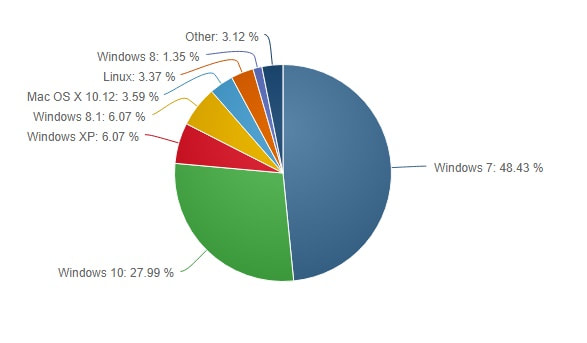

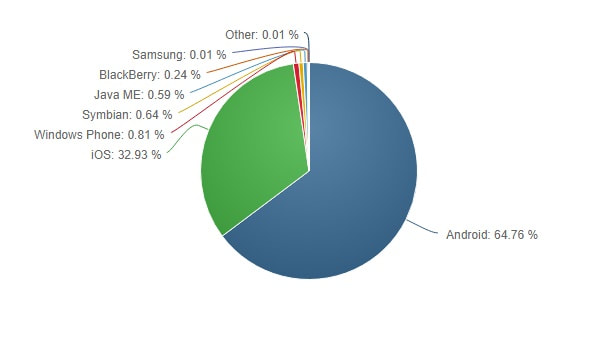

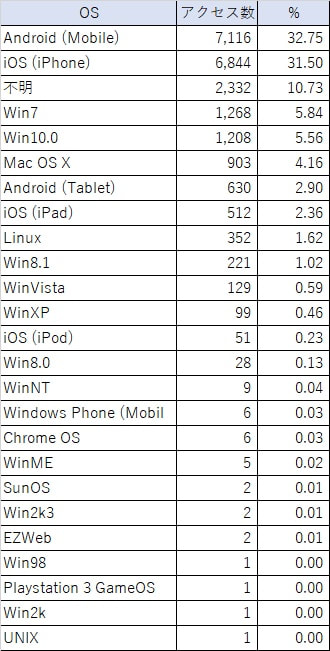

特にメーカー側の立場でユーザー・エクスペリエンスを考える職務の人にとっては、その研究材料としても一度触ってみると良いと思われる。 Photo by William Iven on Unsplash iPhone Xの発表など話題に事欠かないデバイス界隈であるが、現在のOSのシェアはどうなっているのか。 最新のデータで、世界と日本の両面から俯瞰してみたい。 2017年4月、遂にAndroidのシェアがWindowsを凌駕した。一方、iOSは10%台で安定した推移になっている。 では日本の場合はどうだろうか。 日本の状況は、世界の動きとは全く異なることが一目で判る。 Windowsのシェアが圧倒的でおよそ半分を占めており、続いてiOSが20%ほど。そしてOS XとAndroidが続く。 デスクトップのOSのシェア 次にデスクトップのOSのシェアを見てみたい。こちらはMarketShareの集計によるもので、全世界の2017年8月分のデータである。 この8月に至っても、世界的にWindows 7がほぼ半分を占めており、Windows 10は30%に達していない。 また既にサポート切れとなりセキュリティ上の問題が懸念されるXPが6%も残っている。憂慮せざるを得ない事態である。 モバイルのOSのシェア モバイルでは、MarketShareのデータでもStatCounterと同様の傾向を示しており、2017年8月時点で、Androidが世界の3分の2を押さえている。 iOSはAndroidの半分で3分の1に過ぎないが、いずれにせよこの二つのOSで完全に市場を押さえ込んでおり、Windowsなどは見る影もない。 実際のトランザクションでのOSのシェア では手元のデータで、直近の日本でのトランザクションから、OSのシェアを見てみたい。 こちらの表は、私が運営するブログ「ロックっていいね!倶楽部」の2017年8月の日々のアクセス数を集計したものである。 アクセスの総計は21,729であるため、母数としてはまあ十分であろう。 トップの二つはAndroidとiPhone用のiOSで、この二つで3分の2のシェアに達している。

ブログを制作するにあたっては、レスポンシブ・デザインを考慮する必要があるどころか、もはやモバイル・セントリックでなければならない状況になっていた。 またStatCounterで見た以上に、日本ではiOSが好んで使用されていることがわかる。 Windowsについては、7と10がほぼ横並び。国内ではWindows 7から10へのリプレイスが進んでいることが示唆されるが、それにしてもデスクトップ全体の沈下が著しい。StatCounterではまずまずのシェアを示していたが、実際に使用されているデバイスとしてはこの程度なのだろうと推測される。 タブレットについてはAndroidとiOSを合わせても5%程度に過ぎず、スマホの大画面化のあおりを受けているのだろう。 それにしてもLinuxがなかなか健闘しており、Windows8.0と8.1が合算してもLinuxに敵わないところも興味深い。

このところ専門的なスキルに対する誤解と軽視の風潮がひどい。

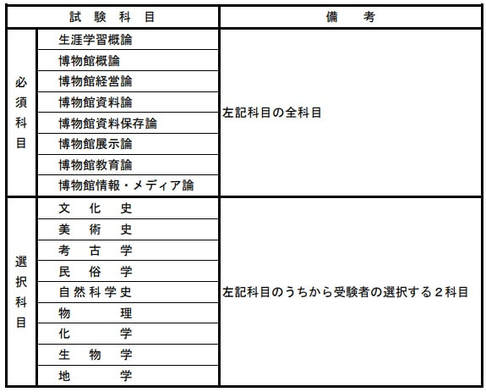

まず一つ目は4月16日、地方創生担当大臣・山本幸三の「学芸員は観光マインドが全くなく、一掃しないとだめだ」との発言である。 この人はいったい学芸員を何だと思っているのだろう。 文部科学省のサイトでは、「学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業を行う “博物館法” に定められた、博物館におかれる専門的職員」と紹介されている。 そして学芸員になるためには、大学で文部科学省令の定める博物館に関する科目の一定数以上の単位収得が最初の条件となっており、そのうえで学芸員資格認定試験に合格しなければならない。 文部科学省が提供している「学芸員資格認定受験案内」によれば、試験はこれだけの範囲に及んでいる。 博物館運営に関するあらゆる知見を求められているのである。

では実際に学芸員の方々はどんな仕事をこなしているのだろうか。

折しも山本の発言の直後である5月4日の「タウンニュース町田版」に「教えて!学芸員さん どんな仕事をしてるの?」という特集が組まれていた。 副題に「〜がんじゃない本当のこと〜」と付けられていることから、激烈な言葉はひとつも出てこなくても、山本の発言に対する怒りの特集であることは明らかだ。 この特集はぜひ元の記事を全文ご覧いただきたいが、ここでいくつか引用させていただく。 例えば「陶磁の保存管理、調査研究」のほかに「ダンボール箱を運ぶ力仕事も展示作品のネーム(キャプション)札作りもポスター・チラシの発送準備も、何でもやります。電卓抱えて予算書を作ったりもします」と自己紹介される方。 「史料の発見→整理→保管→研究→活用が主な仕事」としながら、「講師や展示解説をした際、熱心な方とお会いするとやりがいを感じます」と語る方。 どの学芸員の方も “博物館法” による専門的な業務に加えて、限られた予算の中で如何に来館者に喜んでもらえるのか、必死で知恵を絞っている。 よくも「観光マインドが全くなく、一掃しないとだめ」などと言えたものだ。

そして次は、経済評論家を自認する人物の「薬剤師は有害無益な免許の最たるもの。今や処方箋に書かれた薬を売るだけの仕事に、なんで免許が必要なのか」という6月5日付のツイートである。

これにも開いた口が塞がらない。 改めて言うまでもなく、薬剤師になるためには大学で6年間の専門教育を受け、薬剤師国家試験に合格する必要がある。 薬剤に関しては、医師よりも深い知識を有している専門職である。 ではなぜこの御仁のような浅薄な誤解が生まれるのだろうか。 ここでは公益社団法人日本薬剤師会のサイトから引用させていただく。 薬剤師といえば、医師の処方箋にしたがって薬を出してくれるイメージが先行し、薬局は「薬を調剤してもらうところ」と生活者の9割が考えています。 経済評論家ともあろう方が、日本薬剤師会の指摘するような認識そのものであったのだろう。 しかし実際には同会が紹介しているように「薬が開発・製造され、病院や薬局を通じて生活者の手に届くまで、すべての段階において薬学の専門家として薬の安全性に責任を負っている」のが薬剤師なのである。 消費者に対面する現場では、医師の処方箋に基づいて薬剤を調剤するだけではなく、薬に関する相談に乗ったり、処方箋の不要なOTC薬の購入についてアドバイスすることなども業務になる。 さらには医師の処方箋についてもただ調剤するだけでなく、薬剤師の観点からチェックする機能ももつ。 万に一つのミスも許されない、人の生命に直接関わる重大な責任を負った仕事なのである。 まったくどうしたら「有害無益な免許の最たるもの」などと言えるのだろうか。

このような専門知識、あるいは専門職に対する誤解と軽視は、2020年に予定されている東京五輪に向けて全開となる。

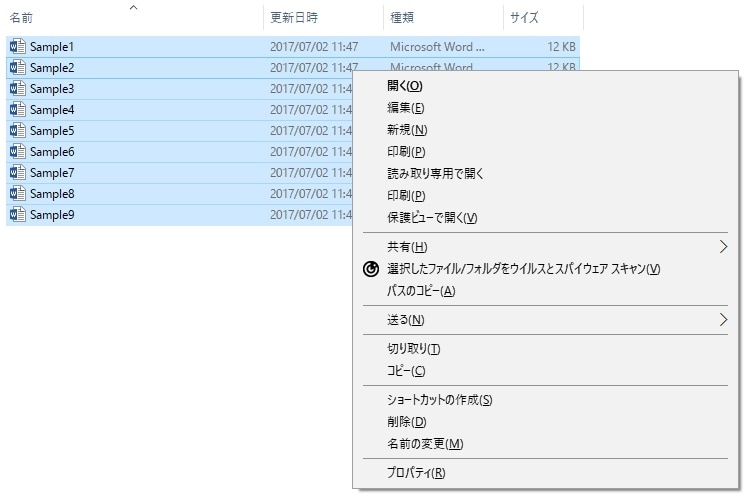

2016年12月に東京都とJOCが公開した文書「東京 2020 大会に向けたボランティア戦略」を紐解いてみたい。 もうタイトルからして「タダで人を使うぞ」感が満々である。 この文書によると、東京五輪のボランティアは、競技会場や選手村などの大会施設での「大会ボランティア」と、空港や主要駅・最寄り駅などでの「都市ボランティア」に大別される。 「大会ボランティア」の種類は、物流、通訳、医療など幅広い専門的業務に及んでいる。 そして「人数の多い活動においては、ボランティアの中にリーダー役をおく。 リーダー役は、メンバーへの連絡調整や出欠確認、シフト調整などを行う」とされている。 街頭で観光・交通案内を担うことになる「都市ボランティア」についても「語学能力以外にも、様々な専門的知識・技能を有する方」を募集条件とするそうだ。 こんな専門職かつ管理職の能力を備えた人たちを二週間に渡って拘束するのである。 これを「ボランティア」と呼んでしまっていいのだろうか。 しかも「原則として、東京までの交通費を負担していただくことと、宿泊場所の確保に当たっては自己手配をお願いする」とのことだ。 五輪期間中の東京での宿泊手配なんか困難を極めるであろうことは、誰が考えても明白である。 ロジスティックスの観点からも最初から完全に破綻していると言わざるを得ない。 しかもこの「ボランティア」の内容は、明らかに政府の施策と矛盾している箇所もある。 例えば「都市ボランティア」に相当する業務、すなわち外国語を用いて旅行に関する案内を「有償」で行う場合には、通訳案内士法により通訳案内士試験に合格し、都道府県知事の登録を受けなければならない。 これは他でもない日本政府の観光局が明らかにしていることだ。 通訳案内士の試験の科目は、外国語に加えて、日本地理、日本の歴史、そして産業・経済・政治及び文化に関する一般常識となっており、なかなかの難関試験である。 このような専門性を要求する政策を取る一方、他方では専門性を備えた人たちを無償で使おうとする。 そこに専門職スキルに対する敬意は感じられない。 専門職スキルによる業務への正当な対価を否定してしまえば、たった二週間の宴の後にやってくるのは、各業界に対するダンピングの嵐であろう。 経済的効果なんて甘いものではない。 Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash PCで作業をしていて、フォルダー内のファイルのリストをExcelなどで作成しなければならない場合がある。 ファイルの数が少なければ、ファイルを右クリックして「名前の変更」にしておいて、Ctrl+C と Ctrl+V でコピペを繰り返すという地道な人力作業で何とかできるが、ファイルの数が数十、数百となるととてもやっていられない。 また、コマンドプロンプトを立ち上げて、dirコマンドでリストする方法もあるが、一文字違わずパスを記述しなければならないし、Windows 10以前ではコマンドプロンプトにペーストできないのでお勧めしかねる。そもそもWindows 3.1のconfig.sysの編集みたいこと、今更やってられるかよ。 しかしフォルダーとファイルの紐づけは、WindowsがOSとして必ず持っているはずなので、何等かの手段はあるはずだと思い、いろいろ弄っていたら、ほとんど裏メニューではあるが非常に簡単な方法を見つけてしまった。 1. まず対象となるフォルダーを開く。 2. 次に名前をリスト化したいファイルを、Shiftと右クリックで選択。 3. ここでShiftを押しながら、右クリックすると、メニューが表示される。この中から「パスのコピー」をクリック。 これで、必要なファイル名がパスと共にコピーされるので、ひとまずテキストファイルにペーストすればよい。

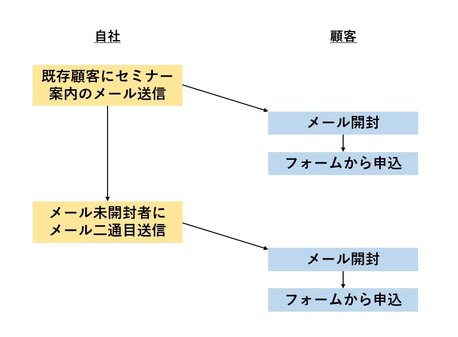

その後はExcelでCSVファイルとして開けば、パスなどファイル名以外で不要な情報は簡単に編集、除去できる。 実は冒頭に記載した方法で何時間も掛けていた作業が、30秒もあれば完了してしまったので、正直かなり脱力してしまった。 無意味な機械的作業は出来る限り省力化しましょう。 Photo by Damian Zaleski on Unsplash 1、2年ほど前にデジタル・マーケティング業界で盛んに喧伝されていた「マーケティング・オートメーション」や「コンテンツ・マーケティング」なるバズワードを最近すっかり目にすることがなくなってしまった。 マーケティング・オートメーションについては、数年にわたってB2B用途のツールを使っていた経験があるので、いま改めて振り返ってみたい。 まずB2Bでのマーケティング・オートメーションで最初に試行されるもの、あるいは最も典型的なものは、セミナーの案内であろう。 ここでは既存顧客にセミナーの案内メールを送信し、さらに一回目のメールを未開封の場合に絞って二通目を送信するケースを想定してみる。 ここで最初の壁となるのがメールの形式だ。

メールの開封の有無を取得するためには、テキストメールではなくHTMLメールである必要がある。 技術的な話としては当たり前だからなのか、あるいは他に意図があってなのか判らないが、「マーケティング・オートメーションではHTMLメールが前提」ということが、ベンダーからもメディアでもなぜか余り聞こえてこない。 一方、ビジネスの現場でのHTMLメールの利用状況はどうなのか。 折しもこの6月2日、一般社団法人日本ビジネスメール協会が「ビジネスメール実態調査2017」を発表した。 この資料によると、仕事での送受信に使用しているメールの形式は「テキスト形式」が68.27%になっている。 また「HTML形式・リッチテキスト形式」を利用しているユーザーの中には、その装飾性に批判的な人もいると考えられる。 当たり前であるが、ビジネスの現場でイメージをべたべた張ったメールを送られても迷惑なだけだし、イメージに仕込まれたリンクはフィッシングの可能性もあるので、クリックは躊躇されるであろう。 送り手側の裏技としては、イメージを一切使わず、テキストのみのコンテンツに留めたHTMLメールを作るという手もあるが、これもメーラーによってはブロックされてしまう。 そもそもB2BでHTMLメールを前提にすること自体、現場のメール利用の実態との乖離があるのだ。 こうなると、先の例では二通目の送信の判断すらできなくなる。 またHTMLメールを作るにしても、その手間も考慮しておくべきである。 某マーケティング・オートメーション製品で、HTMLメールを簡易に作成するためのリッチ・エディターを備えておらず、スクラッチでHTMLのコードを作らなければならないものがあった。 いまどき無料のブログでさえ備えている機能だが、これもこの業界の実態のひとつである。 当たり前の機能が無いとか驚くべき事態だが、製品選定にあたっては十分注意していただきたい。 また、メールから誘導したWebでの個々のアクティビティを取得するためには、リンクをパラメータ付URLで記述する必要がある。 しかしパラメータ付URLの複雑な書き方に習熟することが、マーケティング部門の仕事なのか? 先のHTMLメールの作成と併せて、疑問に思わざるを得ない。 さてマーケティング・オートメーションの本来的な意義は、このような単純なメール配信だけでなく、リードがホットになった時点で営業へ引き渡すためのリード・ナーチャリングを行うという点にある。 しかしリード・ナーチャリングもまた、ベースとなるスコアリングが一筋縄にはいかない。 例えば、スコアリングとしてWebアクセスに2ポイント、資料請求に10ポイントを設定するケースを考えてみよう。 この場合、Webアクセスを5回行ったユーザーは、2ポイントx5で10ポイントとなるが、これを資料請求の10ポイントと同等に扱っていいのだろうか。 このようにスコアリングの設定は非常に厄介であり、明確な正答は得にくい。むしろWebアクセスに何ポイントを付与するかというような不毛な議論を続けたり(もしくはAIや機械学習まで持ち出したり)するよりも、ひとこと「資料請求のあったユーザーは営業がフォローする」と言い切ってしまったほうがよほどすっきりする。 数百万件から数億件のデータを扱うB2Cでの自動化の必要性と比べ、せいぜい数万件程度のB2Bのリストであれば、高額なマーケティング・オートメーション・ツールを導入するまでもなく、安価なメール一斉配信サービスでも十分対応可能な場合が多いのではないか。 またシステム化よりも、「過去に売ってくれたパートナーからこの2年間は実績がない営業を抽出し、自社の担当者の実名で新製品説明依頼のメールを出す」といった、アナログな手段のほうが何倍も効果的となる可能性もある。 マーケティング・オートメーションの導入にあたっては様々な落とし穴があるので、製品やサービスの価格のみならず、習熟に要する手間や代替可能性も含めて十分な費用対効果の検証を行っていただきたい。 はじめにお断りしておくが、「採用選考を受ける」側ではなく「採用選考を実施する」側に対する注意事項なので、よろしくお願いします。

さて今年も経団連加盟企業の2017年度採用選考が6月1日に解禁になった。各メディアの報道によると久しぶりの売り手市場で、しかも短期決戦であるため、各社の人事は大忙しの真っ最中であろう。 さらに現場に裁量を持たせたライン人事の導入が進んだこともあり、人事部門だけでなく、各事業部門からも採用選考に参画しているケースが多いと思われる。 ここで注意いただきたいのは、採用選考で絶対に守らなくてはいけない基準があることだ。 これは単にマナーやコンプライアンスの話ではなく、明確に法令で定められているので、違反した場合「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則が待っている。 これら採用選考の基本的な考え方については、厚生労働省が明確に打ち出している。

要は本人の適性や能力に関係がない事柄で選考を決定してはいけないということだ。 なぜなら、こうした事柄で判断するのは就職差別につながるからである。 さらに厚生労働省では、選考で配慮すべき事柄について具体的に列挙している。

こうした事柄に留意するため、選考面接で訊いてはいけない具体的な質問例を、大阪労働局や熊本労働局が理由と共に明示しているので、参考にしていただきたい。 例えば「あなたのお父さんやお母さんの出身地はどこですか」のような本籍に関わる質問は、歴史的に不当な差別を受けてきた同和関係の方や在日韓国・朝鮮人の方に不安を抱かせ、就職差別として彼ら、彼女らを排除してしまうことになる。 また「あなたのお父さんはどこの会社に勤めていますか」「あなたの住んでいる家は一戸建てですか」といった家族構成や資産に関する質問も、本人の適正や能力と何の関係もないばかりか、選考に当たって意味のない主観的予断と偏見を与えてしまう。 思想・信条、宗教、尊敬する人物、支持政党に関する質問も、憲法で保障されている個人の自由権に抵触するので厳禁である。 これは職業安定法違反だけでなく、日本国憲法違反。学生運動や労働組合に関する考えを訊くことは当然禁じられているし、「尊敬する人物」「将来、どんな人になりたいか」「どんな本を愛読しているか」といった質問も、形を変えただけの禁止事項なので、この辺りは十分理解しておきたい。 「結婚、出産しても働き続けられますか」といった男女雇用機会均等法に抵触する質問も当然厳禁である。 ではこうした公正な採用選考が、現在どこまで徹底されているのだろうか。 2016年に日本労働組合総連合会が加盟組合を対象に調査を行ったところ、いまだに一割近くの企業で「本籍地・出生地」や「家族構成・家族の職業や収入」に関する質問が行われていることが明らかになっている。 さらに男女雇用機会均等法の理解については、「未婚・既婚や結婚の予定」を質問する企業が一割以上。 女性排除につながる「残業や休日出勤ができるか」「転勤できるか」という質問は実に四割もの企業で行われており、惨々たる有様だ。 冒頭にも書いたが、近年は採用選考に当たって人事だけでなく多くの部門が関与するようになっている。 選考にあたっての注意事項に関しては、人事系のコンサルティングファームからトレーニング・プログラムが提供されているので、こうしたプログラムを活用して関係者全員に対する研修を実施するのも手であろう。 そして何よりまず企業人全員の人権意識向上をお願いしたい。 それが公正な社会を作り、また自社の事業活性化にも繋がるはずだ。 |

RSSフィード

RSSフィード