前記事「自学自習で資格を取る ITIL Foundation編」にて取り上げたIT資格試験は海外のものだったが、日本でIT資格試験を語る上では独立行政法人情報処理推進機構(以下 IPA)が提供している情報処理技術者試験を避けては通れないので、今回はIPAの情報セキュリティマネジメント試験対策について紹介する。 情報セキュリティマネジメント試験は2016年度春期から実施されるようになった新しいもので、IPAによれば「情報セキュリティマネジメントの計画・運用・評価・改善を通して組織の情報セキュリティ確保に貢献し、脅威から継続的に組織を守るための基本的なスキルを認定する試験」とされている。 試験はすべて四肢択一のマークシートで、午前中は小問50題、午後は長文のケーススタディ3題が出題される。 2016年度春期の最初の試験の合格率はなんと88%の高さに達したため「セキュリティ関係者が挙って受けたからではないか」と語られたものだが、秋期分も併せた2016年度年間の合格率も79%と発表されているので、そういうものなのであろう。 実際に2016年度秋期の試験を受けてみた自身の経験で結論を先に言ってしまうと、「セキュリティの実務経験があれば努力なしで合格できるが、セキュリティやITの経験がなければ範囲が広すぎて手が付けられない」ということになる。身も蓋もないが、受験した人は同じ感覚を持つだろう。 例えば、2016年度秋期の午前の問題の一つはこんなものである(ただし大幅に短く改題)。

これを見て「あほちゃうか」と思った人は100%合格できる。 何のことか判らない方は膨大な勉強時間が必要だし、それに見合う試験とも思えないので止めておいたほうがいい。 試験の範囲はIPAがシラバスとして公開している。 これによると、出題範囲は情報セキュリティ全般から、DBやネットワークの基礎、プロジェクト・マネジメント、法務など多岐に渡る。したがっていくら簡単とは言っても、何も準備しないでよいという訳にはいかない。 合格率80%の試験で落ちたらさすがに恰好悪いでしょ。 しかし幅は広くても深くはないので、セキュリティやITのベンダー、もしくはIT部門での業務経験がある人であれば、対策本を一冊買って通勤の行き帰りに読めば十分合格できると思う。 先ほどはスマートフォンに関する実際の問題を挙げてみたが、

なお私自身はリックテレコムの「情報セキュリティマネジメント完全対策」を使った。 実は暗号化に対する知識が甘くて、共通鍵・公開鍵・秘密鍵の位置づけを整理して頭に叩き込む必要があったが、その程度で済んだ。 また前述したように、午後の試験はケーススタディとなっているため、実務経験で判断するしかない、言い換えると実務経験があれば悩まず解答できる内容である。

例えば2016年秋期の概要は次の通り。

こうして眺めてみても、冒頭で指摘したように「セキュリティの実務経験があれば努力なしでも合格できるが、セキュリティやITの経験がなければ範囲が広すぎて手が付けられない」という試験の特性をご理解いただけるのではないかと思う。 受験料は5,700円だし、IT業界の皆さんは「もぐり」と言われないよう取得しておくべきだろう。

0 コメント

Photo by Markus Spiske on Unsplash

先週世界各地で猛威を振るったランサムウェア「WannaCry」が、週明けの日本でも問題になっている。 被害の状況やランサムウェアの挙動などについては、IT専門メディアから一般紙に至るまで広く報じられているが、Windowsクライアント側での具体的な対応については全然見当たらないので、ここにまとめておきたい。 セキュリティ更新プログラムMS17-010は、既に3月10日にリリース済。 マイクロソフトのセキュリティ情報のページで提供されているので、基本的には最新の更新プログラムが適用されていれば対策がなされている。詳細はこちらを参照されたい。 Windows 10での確認 なお、セキュリティ更新プログラムMS17-010がWindows 10に適用されているかどうかは、次の手順で確認できる。 左下のWindowsマークをクリック ⇒ Windowsシステムツール ⇒ コントロールパネル⇒プログラム ⇒ プログラムと機能 ⇒ インストールされた更新プログラムを表示 これで下記のいずれかが当っていればOK。詳細はこちらを参照。

Windows 7での確認 Windows 7での確認手順も同様である。 左下のWindowsマークをクリック ⇒ コントロールパネル ⇒ プログラム ⇒ プログラムと機能 ⇒ インストールされた更新プログラムを表示 下記のいずれかが当っていればOK。これについても詳細はこちら。

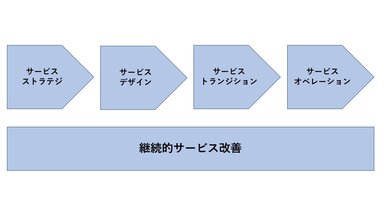

なおWindows 10や7以外については、 セキュリティ更新プログラムの展開に関する情報: 2017年4月12日 2017年3月のマイクロソフト セキュリティ情報の概要 を参照されたい。 またウイルス対策ソフトが最新になっているのは当然の前提である。  Photo by Craig Garner on Unsplash 以前、某ITベンダーで資格試験の企画運営を担当していたことがあった。 IT製品のビジネスはベンダー、インテグレータ、販売パートナーなどから成るエコシステムに支えられているが、資格試験業界もまた独自のエコシステムとして対策本関係者やスクール、試験配信業者などを抱えている。 さらに資格試験はIT製品のプロモーションツールとしての一面を持つ一方で、取得人数が多いものほどビジネスとして独立した収益が要求されるなど、外からは中々窺い知れない世界であった。 自分自身が資格試験業界に身を置いていると、担当している資格試験の受験に制限がかかることがあるし、そもそも受験しようという気持ちが沸いてこない。 そんなことを言い訳にして、30年近くもIT業界で仕事をしながら資格を一つも取得してこなかったのだが、さすがに恰好がつかないので、いくつかの資格に挑戦してみることにした。 とは言え、IT関連の資格と言っても様々なベンダーが提供しているものから、経済産業省などの公的機関が実施しているものまで数多くある。 今更年齢的に特定のベンダー製品のエンジニアとして仕事をするわけでもないので、公的でマネジメントの要素を持つ資格を選択することにした。 またスクールに通う費用や時間を節約するために自学自習が前提である。 天に唾するような方針だが仕方がない。 そんなわけでまず選んだ資格が、ITIL試験である。 ITIL(Information Technology Infrastructure Library)とは、英国政府がITサービスのマネジメントのためのベスト・プラクティスを体系的にまとめたもので、2017年5月現在、Version 3になっている。 既に世界中の情報システム部門やシステム・ベンダーなどがITサービスの企画、設計、運用、管理のために活用しており、日本でも総務省による自治体CIO向けのトレーニングで利用されている。 ITILの資格は、基礎となるFoundationから最上位のMasterまで4つのレベルがある。 まずFoundationの試験に合格してから、いくつかのコースを積み重ねながら上位レベルへ上がっていく構造だ。 上位レベルの資格取得は、大学の単位制度に近しいものがあるが、とにもかくにもまずFoundationを取らなければ話にならない。 ITIL Foundationの試験は日本の場合、認定試験機関のEXINが運営しており、さらに指定配信会社になっているプロメトリックやピアソンVUEの会場でオンライン受験することになる。 このため最寄りの試験会場でいつでも受験することが可能で、要するに合格できそうな状況になって申し込めばよいため、非常に便利である。 しかし問題は受験料の26,000円だ。 日本独自の公的な試験であるIPAの情報技術者試験は5,700円、中小企業診断士でも13,000円である。 CCNCやオラクルマスターなどベンダーの資格試験とほぼ同じ価格レンジではあるが、やはり高い。 言葉を変えれば、自腹で再受験はしたくない。 勉強のためのテキストは、大体2,000円から3,000円前後のものが殆どなので、こちらは費用的な問題はない。 私はマイナビ出版の「ITILの基礎 -ITILファンデーション(シラバス2011)試験対応」を使ったが、他にもいくつか出版されているので、好みのものを選択すればいいと思う。 ところでITILのベスト・プラクティスは大きく5つのテーマに分かれており、ITサービスを企画、設計、移行、運用するプロセスが、それぞれストラテジ、デザイン、トランジション、オペレーションに相当する。 また全体を通して継続的サービス改善のプロセスが必要になる。それぞれのプロセスの細かい学習に入っていくと、この全体像を見失いがちになるので、常に5つのプロセスを俯瞰する意識を持つことがコツの一つかと思う。 また、テキストを読んだだけで判ったつもりになりがちだが、これは危険だ。

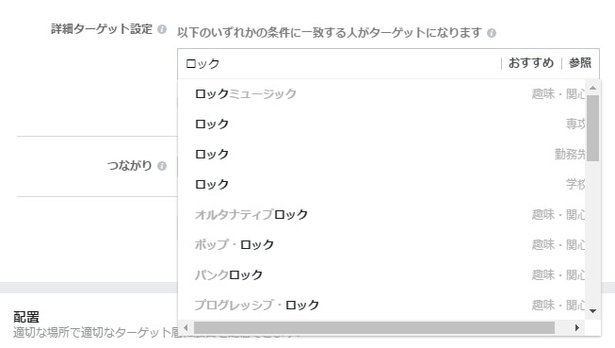

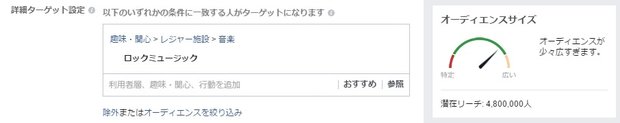

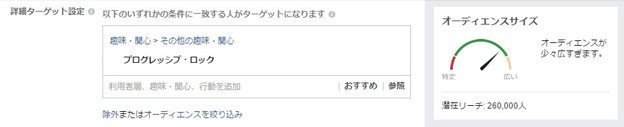

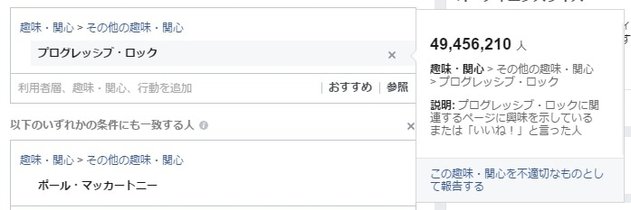

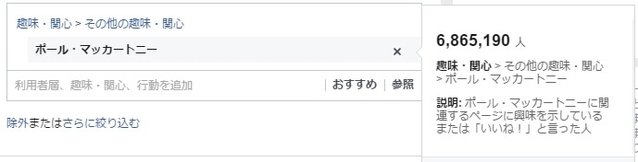

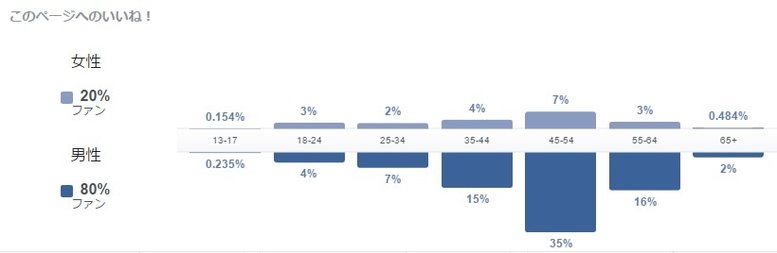

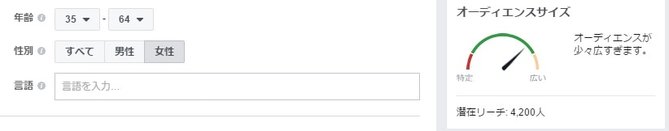

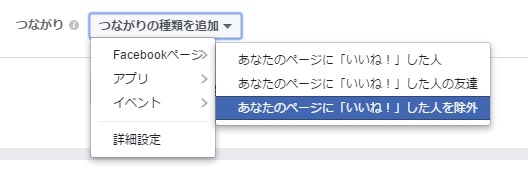

一回や二回読んだ程度では2日も経てば忘却の彼方へ消えるのが当たり前である。 そのためインプットした知識を定着させるべく、模擬試験でアウトプットする工程が非常に重要になるのだが、残念ながらITIL Foundationの過去問題は市販で出回っていないし、またテキスト巻末の問題も微々たる量である。 そこでお世話になったのがping-t.comで無償提供されている問題集だ。 これは本当に有難かったし、心から感謝したい。 受験される方には是非利用してみていただきたい。 さてITIL Foundationの試験当日だが、全40問を一時間でこなすことになる。 問題は4択で、1分半で一問を片付けなければならないから、悩んでいる暇はない。 しかし合格ラインは65%で、40問中の26問に合えばいいのだから、落ち着いて肩の力を抜いた程度でちょうどいい。 またオンライン試験であっても、気になる問題にはチェックをつけて後から見直すことができる。 本番ではとにかく全部解答して、再度見直すくらいのペース配分がちょうど良いと思う。 そしてオンライン試験だからこそ、提出ボタンをクリックした瞬間に合否を確認することもできる。 合格証はEXINのサイトからPDFでダウンロード可能で、また別途申し込めば硬い紙に印刷されたものを取り寄せることもできる。 その後上位レベルを目指すのであれば、コースの積み重ねとなるが、さすがにここからは自学自習という訳にはいかない。 Photo by William Iven on Unsplash 私自身がFacebookページの運用を開始してから凡そ6年になる。 Facebookページに多くの「いいね」を集めるためには効果的なFacebook広告を出稿することが重要になるが、開始当初からFacebook広告出稿のためのガイドとなる書籍は殆ど無かったし、さらに具体的な結果の数値はまったく見当たらなかった。 前者についてはFacebookの仕様が頻繁に変更されるため、書籍では追いつかないからであろう。 最近も「広告マネージャ」が大幅に変更になったばかりだ。 また後者に関しては企業ユーザーの場合、広告出稿金額やその効果などのデータは重要な機密に当たるので、外部に公表されないのは当然と言える。 しかし私が運営しているFacebookページ「ロックっていいね!倶楽部」は一切の利潤を考えない単なるコミュニティに過ぎないので、様々なデータを公表することに何の差支えもない。 そこで、まず最新の「広告マネージャ」による広告ターゲットの絞り込み方を、続けて広告効果の具体的な数値を提供してみたい。 「広告マネージャ」によるターゲットの絞り込み まず「広告マネージャ」を立ち上げると、デフォルトの設定として、地域は日本全国、年齢は18才以上、性別は男女双方になっている。右上にオーディエンスサイズが表示されているが、デフォルトの状態では3,200万人が対象になってしまい、ターゲティングの必要性が痛感される。 そこで評価ターゲット設定に「ロック」と入力してみると、キーワードとして「ロックミュージック」の他、「オルタナティブロック」など各ジャンルが自動表示される。 取り合えず「ロックミュージック」を選択してみる。オーディエンスサイズは480万人に絞られるが、まだまだ大きすぎて話にならない。 当Facebookページにて最近はプログレ系のネタが多かったので、対象のキーワードを「プログレッシブ・ロック」に変更。 これでもまだ26万人もいて、絞り切れない。他のジャンルでもだいたい同じくらいである。 そこで最近来日したばかりで、当Facebookページでも取り上げた「ポール・マッカートニー」をAND条件で加えてみると、3万4千人にまで絞られる。 まあいい感じではある。 要するに日本のFacebookユーザーのうち3万4千人が、プログレとポールの両方好きと表明しているわけだ。 なお余談だが、キーワード「プログレッシブ・ロック」上にカーソルを置くと、全世界で4,945万人ものプログレ愛好家がいることがわかる。 同様にポール・マッカートニーのファンは685万人である。 さて、ここでもう少しターゲットの絞り込みを行ってみたい。当Facebookページのインサイトを見ると、圧倒的に男性の率が高い。 このため今回はターゲットを女性のみに絞ることにする。 また「プログレとポールが好き」な女性の多くは、ある年齢以上と推定されるので、年齢も「35才から64才」の範囲に設定する。 ここまで絞るとオーディエンスサイズは4,200人。 あとは広告の原稿を「プログレとポールが好きな女性」向けにチューニングすればよい。 最後に気を付けなければならないのは「つながりの種類」の設定である。 今回はFacebookページへの「いいね」を集めることを主眼としているので、既に「いいね」していただいている方へ広告表示しても意味がない。 そこで ”あなたのページに「いいね!」した人を除外” することにする。 これで設定は完了だ。 Facebook広告の結果 ところで、当Facebookページの広告出稿は2014年を最後に停止しており、現在はすべてオーガニックな増加のみである。 しかし広告の仕組みの変更や効果の確認のため、年に一度は少額で広告出稿をしている。 下記の表の上の行が2016年度、下が2015年度の結果である。 「結果の単価」は、ひとつの「いいね」を獲得するために使用された金額である。 Facebookの広告の場合、入札制度を取っているので、同じターゲットに対する広告が競合した場合、入札金額が高いほうが優先して表示される。

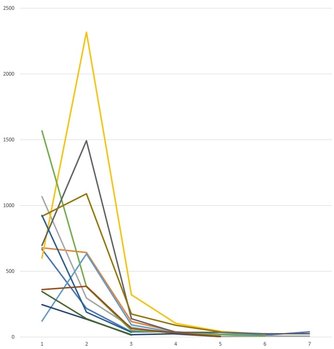

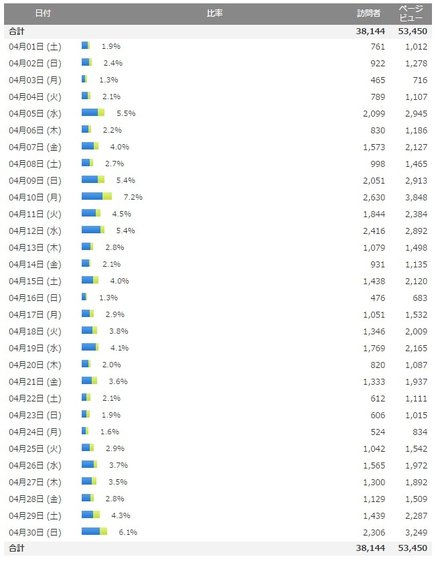

当Facebookページの場合、立ち上げ当初で競合の少なかった2012年前後には、「いいね」獲得の単価は2円から3円くらいだった。 その時点の数値と比較すると、現在は高くなったとは言える。 しかしアカウント属性が全く不明なTwitterや、ターゲティングすらできない一般のバナー広告と比べ、きめ細やかなターゲット設定が可能なFacebook広告は、引き続き有効なツールであることに間違いない。 広告を主要な収入としているSNS各社の中で、TwitterがFacebookに水をあけられるのも、これでは仕方があるまい。 私は、まったく別のテーマで複数のブログを運営しているが、最も長いものが「ロックっていいね!倶楽部」で、ロックに関するその時々の話題を紹介している。 もともとは同じタイトルのFacebookページから派生したものだが、Facebookページでの投稿が日々流れてしまうフロー型の性質であるため、コンテンツをストックするために並行してブログの運用を開始した。 ブログ開設が2011年8月だから、そろそろ6年が経つ。 この間、時々休んだりもしたが、2014年には何の根拠もなく「一年間で記事数を1,000にする」という目標を立てて、ひたすら書きまくった。 最も多い時には一日に3記事、一か月で90近い記事を書いたこともある。 その結果、現在では記事数の総計が1,200を超えており、個人のブログとしては異常とさえ言える規模になっている。 ところで、各コンテンツの賞味期間は決して長くはない。 下記のグラフは2017年4月に投下した記事のPV数を日々トラッキングしたものだが、どんなテーマであっても3日目には完全に陳腐化する。 しかし記事数のストックが多いことが幸いし、一日に一回しか見ていただけないような記事の積み重ねによって、結構な数のPVが生み出されている面もある。 下記の表は2017年1月のデータで、一番右側がPV数、その左側がユニークユーザ数を示している。 実はこの月は新規の記事を一本も書いていない。 すべて過去記事へのアクセスだけだが、それでも一日あたり200前後、ひと月で6,000以上のPVをいただいている。 また陳腐化が速いとは言え、過去記事でもリンク切れなどをメンテナンスし、テキストも多少修正することによって、「使いまわし」は十分可能である。 例えばこの4月でも、数年前に書いた記事が一日で多くのPVを叩き出しているケースがある。

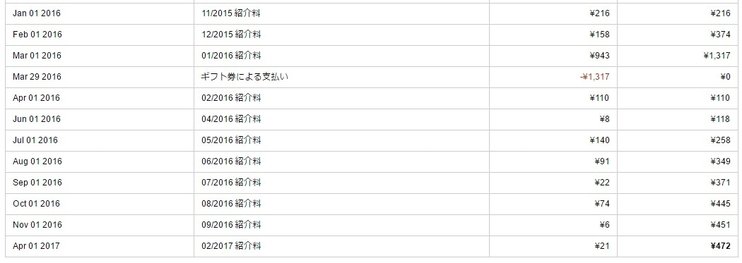

2017年4月は、スティーヴン・タイラーやポール・マッカートニーなどの来日が相次いだため、久しぶりに10本ほどの記事を書いた。 これくらい書くと一か月あたり50,000を超えるPVに達する。 過去最大のPVは12万くらいだったので、この辺りが実力なんだろう。 さて、各ブログ記事にはアフィリエート・バナーを張っているのだが、そこで生み出される金額をお見せしたい。 この表はアマゾンのアフィリエートの結果だが、右端の数字が月額の累計値である。 アマゾンの場合は1,000円を超えると支払われる仕組みになっているので、昨年5月に一度支払があったものの、その後は毎月100円にも満たない額であり、もう一年近く支払に至っていない。 ちなみにアマゾンの他にはアフィリ大手のA8のバナーを張っていたこともあったが、こちらについては遂に一円にもならなかった。 アマゾン分を時間給に換算すれば10円にも満たないだろう。 しかもセットリストを書くネタ集めにライブを観に行けば完全に大赤字である。 ところで、このブログの特異な点は、同名のFacebookページと連結することによって、多くの流入をいただいているところにある。

非常にコアな層から多くのアクセスを集めて、十分ターゲティングした商品のバナーを張っても、ご覧の通り収支的には散々な状態だ。 Facebookページには13,000名以上参加いただいており、投稿によっては10,000リーチを超えることもあるが、これを開封率10%のメールマガジンの発行数に換算すると、10万通に相当する。個人はもちろんのこと、企業でもこれだけのリストを構築するのは並大抵のことではなかろう。 そして誘導先のブログでの収益につながらない。 はっきり言ってブログを「アフィリエートの道具」と考えるのは愚の骨頂だ。 何の意味もない。 ブログを書くことで自分が楽しみ、更に誰かに楽しんでもらうことができれば、それで十分なのではないか。 長時間勤務による過労死や残業代未払いなど、所謂「ブラック企業」の問題が指弾されて久しい。 大手企業の場合、労働基準法を熟知しながら敢えて違法すれすれの運用をしたり、組織的に記録を改ざんするなど意図的で悪質な例が後を絶たないが、中小企業の場合は、違法行為であるという自覚すらないケースがある。 今まで経験した事例から考えてみたい。 経営戦略がない このタイトルを見て、意味がわからない方も多いのではないだろうか。 意味がわからないが、実はこれが多くの中小企業の実態である。 中小企業庁が毎年発行している「小規模企業白書」の2016年度版によると、小規模事業者の法人のうち、実に36%が「経営計画を作成したことがない」とアンケートに答えている。 小規模事業者の定義は「常時使用する従業員数20名以下の事業者」であるが、もう少し規模の大きい中小企業でも、経営計画を立案せず、経営戦略がないまま突っ走っているケースがあることは容易に想像がつく。 さて某周辺機器メーカーのケースは、正にこの典型的な例であった。 営業へ配属されると、いきなり利益のノルマを課され、そして顧客リストらしきものを渡される。 このリストがとんでもない代物で、3年前の展示会で集めた名刺だったりするのだ。 こんなところへ電話を掛けたって先方は覚えているはずもなく、例え記憶があっても「何で今頃電話してきたんだ」と怒られるのがせいぜいである。 当たり前だ。 通常、予め申込者が把握できている自社イベントであればイベント翌日には参加者と不参加者に分けて一斉メール配信などを行うし、一般的な展示会で収集した名刺でも遅くとも2週間以内には精査してコンタクトを開始する。 リード・ジェネレーションの基本中の基本である。 ところがこの企業ではすべての施策がやりっぱなしであった。 PDCAサイクルのうち「D」だけを延々と繰り返している。 投資対効果もあったものではない。 そして利益ノルマだが、例えば月100万円の利益を粗利20%で出すためには、月額500万円の売上が必要になる。 500万円の売上を毎月継続的に作るためには、パイプラインでその10倍の金額、すなわち5,000万円くらいの案件は持っていなければならない計算になる。 こうした数字はSalesforceのようなCRMツールを使って管理するのが理想的だし、そうでなくても最低限Excelで管理して毎月見直すことぐらいは行うはずだ。 そしてリードをきちんとナーチャリングしていれば、パイプラインはできあがっていく。 しかし、ここではリードが放置され、まったく根拠のない利益ノルマだけが与えられる。 現代の竹槍。 根本的に、この企業では経営計画も経営戦略もなく、結果として日々の戦術に展開されることもない。 だから意味のない作業が延々と強要され、金を産まない長時間残業だけが繰り返される。 会社側も従業員も誰一人幸せになることはない。 こんなことに付き合うだけ人生の無駄である。 労働関連法を知らない これも驚くべきことであるが、労働基準法などを敢えて踏みにじるというレベルではなく、守るべき法規を本当に知らないので、平然とめちゃくちゃなことをやる。 件のメーカーでは、新卒や中途に関わらず、入社後の半年間は就業開始の40分前に出社してデスクの雑巾がけをすることになっていた。 この作業の分は賃金として支払われない。 いわゆる「サビ残」の一種で、完全に労働基準法違反だ。 悪質な企業の「サビ残」の場合、証跡が残らないようにやるものだが、ここはある意味違っていた。 この件を就業規則に堂々と記載していたのである。 しかも日々の「掃除チェック表」まで作成してオフィス内に吊るしていた。 全部コピーを取って労基署へ持っていってくれと言わんばかりだ。 そして当然ながら労基署へ持っていかれることになった。 また退職に対する対応もでたらめだった。 民法上は、従業員側からの退職の申し出は2週間前までで構わないとされている。 しかし引き継ぎなどがあるし、常識の範囲として一か月前までには会社側へ提出するのが一般的だろう。 ところが退職希望の一か月前に退職届を出したところ、会社側は「では退職日を今月末にする」と言ってきた。 一か月分の給与を払いたくないからだ。 これについても労基署行き。その結果労基署の指導が入り、「来月は出社しなくてもいいから給与は満額支払う」と掌を返したような対応になった。 コンプライアンスに無頓着

法的にグレーゾーンであっても、ダメなものはダメである。 例えば、採用時の圧迫面接。非常に威圧的な態度で応募者の対応を見る手法だが、強い立場を悪用したある種のパワー・ハラスメントとも言える。 こんなやり方を許しているような企業は、入社してもどんな環境が待っているのか推して知るべしだ。 そもそも入社しない限り、応募者と会社は赤の他人に過ぎない。 むしろ採用で縁が無かったからこそ、その応募者がいつ取引先になるか分からないし、ましてやコンシューマ向けの製品を扱っている企業であれば、もう二度とその企業の製品は購入されないという深刻なネガティブ・インパクトに直結することを肝に銘じるべきだろう。 また社内においても、人事管理の基本的なルールが判っていないケースもある。 例えば、部下を何等かの理由で叱らなければならない時は通常、個室で他人に見えないようにするものだ。 ところが逆に、社長が社員を叱る際、相手が役員だろうが一営業だろうが、できるだけ多くの人を集めて吊るしあげる企業があった。 さらに酷いことに、「お前もそう思うだろう」と周囲に同意を求めるのだ。 文革の紅衛兵かよ。 ここは社員の定着率が極めて悪く、早ければ三か月、長くても二年で多くの人が去っていった。 愚かなことだ。 Photo by Sarah Vilardo on Unsplash

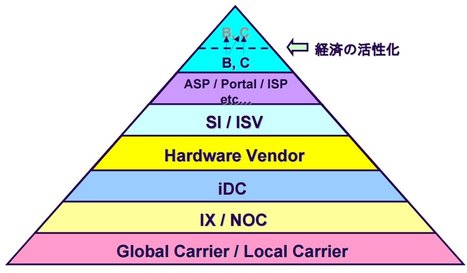

外資系での勤務を続けていると、一度や二度どころか、5回くらい転職経験があっても別に珍しい話ではない。 それでもさすがに私のように二桁の大台に乗っている人はそうそういないだろう。 これだけ転職の回数があると、あれこれ様々な出来事に出くわす。 また在職期間も、最長で11年、最短では2か月と様々である。 長期に働かせていただいた所はやはり居心地が良かったし、短い場合は短い理由がある。 特に最短2か月のケースは、入社した瞬間に「ヤバい」と気づいてしまった。 数多い転職の中でも滅多にない経験だったので、記憶が薄れる前に記録しておきたいと思う。 なおこの会社は現在、登記上は残っているものの既に実体はなく、またネットでの検索で私との関係は一切現れないことを確認している旨、予めおことわりしておく。 既に何回かの転職を経験していた私は、前職で酷いパワハラに悩んでいた。 このパワハラの内容を露わにすると社名が簡単に特定できてしまうくらいIT業界内では有名な話なので、これ以上の詳細は別の機会に譲ることにする。 そんなわけで、また何回目かの転職をすることになった。 実はこの時、転職先の企業からは1年ほど声を掛けられていた。 社長や会長を含む経営陣にも何度か会っていたし、仲介してくれていたヘッドハンターからのコンタクトも続いていた。 オファーのあった転職の条件は二択だった。 一つ目は前職の給与と同等だがストックオプションは無い、二つ目は給与が若干下がるがストックオプションを付与するというものである。 ここで欲をかいたのが全ての間違いの始まりだった。 この企業は設立してまだ間もない所謂スタートアップで、未上場だった。 某ミドルウェアに欠けていた機能の追加でデファクト・スタンダードを狙っていた。 ヘッドハンターからは「今すごい勢いで売上があがっているからストックオプションを貰うのがいいよ」と聞かされていた。 また経営陣やインベスターの話も勢いがあるように感じていた。 しかし未上場であるため詳細な財務状況のデータは公表されていなかったし、私自身もそれを求めることを怠ってしまった。 はっきり言って我ながらバカである。 そして給与は下がってもストックオプションを貰うという選択をした。 出社初日、どうも社内の様子がおかしい。 30名ほどの社員の殆どがエンジニアで、営業は3人、マーケティングは社長が兼務していた。 どう見ても歪な構成である。 まず初日のオリエンテーションで業績の話になり、衝撃を受けた。 売上の本当の数字。 月額でわずか数百万円しかない。 しかもパイプラインも殆ど無い。 は? すごい勢いで売上があがっているって話ではなかったのか? この会社は大丈夫なのか? 確認の計算は簡単だ。 資本金に売上を足した金額を、家賃や給与などの固定費の想定額で割るだけでいい。 売上がまったくあがっていないのに社員が30名。 あと半年で資金が完全にショートする。 そもそもこんな事態に陥ったのは、目先の営業に製品戦略が振り回された結果だった。 某ミドルウェアのプラットフォームが複数あり、営業は別々のプラットフォームの案件へすべて対応していた。 そのためエンジニアのリソースは分散し、製品として最低限必要な共通機能の開発が進まない。 その結果、さらに売れなくなるという悪循環。 この時点で特定のプラットフォームに集中すれば打開できる可能性はまだあったと思う。 しかし経営陣はまったく聞く耳を持たなかった。 さらに驚いたのは、株主構成のデータを見た時だ。 件のヘッドハンターは大株主の一人だった。 この財務状況を知り抜いていながら「今すごい勢いで売上があがっている」と言っていたのだ。 やられた。 直ちに脱出するしかない。 こうして転職と同時に、また転職活動を開始するはめになってしまった。 しかしなぜこんな状況の中で、このヘッドハンターは私をここへ送り込もうとしたのだろう。 ヘッドハンティング業界の慣例では、紹介した転職者の勤務が半年以上続けば、その年収の三割くらいが企業から支払われる仕組みになっている。 たとえ傾いている企業でも、数百万円は懐に入ると踏んだのだろう。 即刻呼び出して事情の説明を求めた。 「昼休みにちょっと体育館の裏までこい」というような気分である。 彼は全ての経営状況を知った上で紹介したことを認め、謝罪をしたものの、もはやそれでどうにかなる話ではない。 幸い、付き合いの長かった他のヘッドハンターからの紹介があり、何とか時間を空けずに次の職を見つけることはできた。 しかしこの経験で、転職側と経営戦略の両方の視点から大いに反省をすることになった。 転職側としては、欲に目がくらんではいけないということだ。 未上場のストックオプションなんて、上場しなければ鼻紙にもならない。 事前に財務状況くらい調べておくのは、転職にあたっての最低限のプロセスである。 またIT系の企業戦略として得た教訓は、リソースを分散させないこと、そして特定の他社の技術や製品に依存した製品戦略にしてはいけないことである。 この企業の場合、資金のショートもさることながら、さらに致命的だったのは某ミドルウェア・ベンダー自身がその欠けている機能開発に乗り出したことである。 これで完全にトドメを刺された。 私が予測した半年は何とか持ちこたえ、一年近くは生き延びたようであったが、結局事実上の操業停止状態になってしまった。 世の中に美味しい話はない。 当たり前だが、そういう事だった。 Photo by Thomas Kvistholt on Unsplash 昨今のクラウド・サービスの動向について調査する必要があったため、いろいろな資料を検索している間に、自分自身で作ったプレゼンテーション資料がネット上の残骸として存在していることを発見した。 表紙は2001年5月の日付になっている。 サン・マイクロシステムズ(以下、サン)に勤務していたころに、業界団体「iDCイニシアティブ」のプロモーションの一環として作成したものだ。 「iDCイニシアティブ」とは、2001年10月に設立されたインターネット・データセンターの事業推進団体である。 当時ASCII.jpに掲載された記事「ついに動き始めた国内インターネットデータセンター」にその詳細が残されている。 サン、オラクル、シスコシステムズが中心となって、ハードウェアやソフトウェアのベンダーからデータセンター事業者自身、果てはゼネコンまでおよそ140社がこの団体に集まった。 私自身、「iDCイニシアティブ」の立ち上げに奔走した張本人の一人であり、今回発見した資料や様々なプロモーション活動で言質を流した責任があるので、16年経過した今、資料の内容を検証してみたい。

そして14年後にあたる2015年の市場規模は実に1兆7,585億円に達している(富士キメラ総研調査)。ITの世界で10年以上先の出来事を予測するなんて不可能なことであるが、「ITインフラは自前で持つものでなくなる」という見通しは完全に正しかった。

当時はまだ「クラウド・コンピューティング」なる言葉も無かったころである。 ちなみに「クラウド・コンピューティング」との言葉は、2006年にGoogleのCEOだったエリック・シュミットが初めて使ったとされており、それに5年も先んじていたことになる。 現在、クラウド・コンピューティングは、主にIaaS (Infrastracture as a Service)、PaaS (Platform as a Service)、SaaS (Software as a Service) に分類される。

この階層モデルの図では、Global Carrier / Local Carrier からHardware VendorまでがIaaS、SI / ISVのうちOSやミドルウェア・ベンダーまでがPaaS、ISVの中でアプリケーション・ベンダーまでがSaaSに相当すると思われる。

現在は個人のレベルでも大容量の光回線を利用することが可能になったうえ、専用線に替わってVPNが安価に活用できるので、データセンター事業と関係なくほぼ解消された課題と言える。 むしろ並行して指摘していた「ピークアワー対応の無駄な投資を避ける」ためにデータセンターを利用することが有効だったのが、その後のAWSの躍進から裏付けられる。 また「信頼できる設備と契約」として列挙しているセキュリティや安定稼働、そのための様々な冗長化、そしてSLAなども完全に当たり前のものになってしまった。「柔軟な拡張性」も前述の通りである。 ところで思惑が大きく外れたのが、最後の「ビジネスモデルの展開」に関する考察だ。 ビジネス階層モデルで示したように、インターネット・データセンターには様々なプレイヤーが集まるため、その中から新たな繋がりが生まれビジネスモデルに発展すると考えていたが、実情はそんな生易しい規模のものではなかった。 またサーバ・ベンダーとしてのサンの思惑も、残念ながら外れてしまった。 当時の当事者として本音をぶちまけると、「インターネット・データセンターが普及すれば、サーバを大量に購入してくれる新たなチャネルができる」という点に尽きてしまう。 実際、iDCイニシアティブを立ち上げてから、サンのデータセンターに対するサーバ・ビジネスは好調だった。 しかしその後、データセンター事業者が選択したのは、高価なUNIXマシンではなく、安価でコモディティ化されたx86サーバと、無償で手に入るLAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python) だった。 残念ながらサンはここで出遅れてしまい、大きな投資をつぎ込んで築き上げた市場を失ってしまう。 さらにAmazonやGoogleのようなプラットフォーム業者は、自前で大量のサーバを開発・調達する体制を取るようになり、もはやサーバ・ベンダーにとっての市場ですらなくなってしまったのが現状だ。 16年前のインターネット・データセンターの市場動向に対する読みの95%は正しかったと自負している。 しかし5%外したために、結局今となっては何も手元に残らなかった。 ビジネスの結果は残酷だ。 Photo by Lewis Ngugi on Unsplash Javaは1990年代にサン・マイクロシステムズ(以下サン)が開発、公開したプログラミング言語である。 ちょうどそのタイミングで1996年、私はサンに転職した。 担当した職務は、Javaとほぼ同時に市場へ投入された大型UNIXサーバで小売業界での汎用機市場を奪い取ること、そしてクライアント側を席巻していたマイクロソフトの牙城をJavaで切り崩すことだった。 当時Javaの最大の売り文句は「コードを書き直したり、コンパイルをし直す必要がなく、全てのプラットフォームで稼働する」という点にあった。 折しも小売業界独特のクライアントであるPOS端末は、ほぼ100%、マイクロソフトのWindowsが搭載されており、独占市場であるが故、POS一台あたりに占めるWindowsのコストは結構な高さの比率だった。 そこをJavaとLinuxで置き換えればかなりのコスト・セービングになるはずだと考えたのである。 また、POSの周辺装置であるスキャナーやドロワーなどのデバイス・ドライバーや、アプリケーション・ソフトを開発するために標準化されたAPIが「OLE POS」として提供されていた。 これらはあくまでもWindowsをプラットフォームとすることに限定されていたため、Windowsを切り崩すためのJavaの標準化が必要だった。 サン入社翌年の1997年、アメリカでJavaPOS committeeが組織された。 メンバーにはサンの他、POSメーカーとしてIBMやNCR、ユーザーとしてシアーズやホーム・デポなどが参加し、会合はアトランタのNCR、ラーレーのIBM、パロ・アルトのサンのオフィスで持ち回りで行われた。 アメリカでのJavaPOS committee発足からおよそ半年後、日本でもJavaPOS研究会を設立することになり、まず最初のメンバーとして、アメリカで参加いただいていたIBMやNCRなどにお声がけした。 しかしなにしろ日本のサーバ市場では完全に競合相手である。 よく話を聞いていただいたものだし、参加をいただけたものだ。 次に狙ったのは国産のPOSベンダーと、ユーザーである小売業のシステム部門だった。 小売業の方々の参加は「ユーザーの声を反映する」という建前のために必要だったし、「こういう方々がコミットしてるんですよ」と世の中に示すという営業的な本音のうえでさらに必要だった。 こちらも百貨店、専門店、コンビニエンスストアの各業態から代表的な企業に快く参加いただくことができた。 当時の関係者の方々には深く感謝するしかない。 さてここから日米で歩調を併せて、各周辺機器ごとのAPI策定と標準化ドキュメント作成の作業が始まった。 全部で20あった周辺機器をそれぞれ各POSベンダーに担当を割り振らせていただき、700ページを超える「Programming Guide」として形になったのは、POS業界を挙げての努力の賜物である。 蛇足ながら私自身も序章や用語集などを執筆させていただいた。 なお現在でもWebサイトが残っており、2001年の日本語最終版v1.5がダウンロードできるようになっている。 標準化が策定された次の作業は、実際の製品化である。 サン自身はPOSを製造しているわけではないため、POSベンダーに製造してもらい、それを小売業に導入してもらうための「仕掛け」が必要だった。 そこで考えたのが、毎年3月に開催される小売業向けのIT展示会「リテールテック」で実務を兼ねたデモを行う作戦である。 敢えて展示ブースではなく、飲食の物販を行っている某ファーストフードチェーンにお願いし、メンバーの各社が開発したJavaPOSマシンを使っていただいた。 これは思いのほか評判がよかった。 この後のJavaPOSであるが、全米小売業協会(NRF)が主体となって、OLE POSとJavaPOSの上位レイヤーに当たるUnifiedPOSが策定されることになった。 言い換えると、UnifiedPOSで策定された標準をWindowsにマッピングしたものがOLE POS、JavaにマッピングするとJavaPOSという位置づけになった。 この直後の2001年に私はサンを退職したので、JavaPOSに直接関わったのはここまでである。 サンを退職した2001年以降、ITのプラットフォームは激変した。

多くのエンタープライズ・アプリケーションは汎用機からUNIXサーバへ移行したが、それが今度はx86サーバ(いわゆるPCサーバ)とLinuxの組み合わせに雪崩を打って移り始めた。 残念ながらサンはUNIXによる成功体験が大きすぎたためであろう、Linux市場への移行に後れを取った。 まさに「イノベーションのジレンマ」のサンプルのような事態だ。 結局2009年、サンはオラクルに買収されることになってしまった。 それ以来、Javaのパテントもオラクルである。 POSもまた大きく変化を遂げた。 ちょうどPC市場がスマホやタブレットの直撃を受けたように、PCをベースにしてすべての周辺機器が一塊になったターミナル型のPOSマシンは、タブレット型に置き換えられていく。 タブレットと周辺機器は直接接続されるのではなく、ネットワークを介して通信する形態になったため、標準化もまたUnifiedPOSに加えてWeb Service POSが制定される。 この流れは今後、IoTの一形態になっていくのだろう。 こうした中でPOSベンダーの顔ぶれも変わってしまった。 2012年にはIBMがPOS事業を東芝テックに売却して事業撤退。 またDSS研究所の調査によると、平成27年度のPOSベンダー別シェアは、東芝テック、NECプラットフォームズ、富士通フロンテックの3社で80%近くを占め、続くシャープと寺岡精工以外のベンダーはほぼ壊滅してしまった状態である。 そしてJavaは組み込み機器からサーバに至るまで幅広く利用されるようになったものの、近年頻繁に脆弱性が発見されるようになってしまい、ブラウザのプラグインからの削除を推奨されるような状況である。 投入初期に先頭に立って旗振り役を務めた立場としては返す返すも残念だ。 Photo by Alesia Kazantceva on Unsplash

外資系勤務経験の無い方々にとって、外資系企業の日本法人で当たり前のように使われている言葉が、理解できないケースが多々あるのではないかと思われる。そもそも組織構造が日本企業と根本的に異なるため、言葉の本当の意味を押さえずに単純な和訳だけで理解したつもりでいると、足元をすくわれることになってしまう。 ここでは、初めて外資系に転職する方や、外資系クライアントを担当することになった代理店営業の方などを想定して、解説してみたい。(外資系の中でもIT業界に特化していることはご容赦ください。) なお表記は、英略語(英フル カタカナ) とする。 Admin (Administrator アドミ) 主に総務系の人たちだが、営業を内勤でサポートするスタッフも含まれる。 Americas(アメリカズ) なぜアメリカなのに複数形なのか一瞬不可思議に見えるが、北米と南米を合わせた南北米大陸地区を指すため。 AP/APAC(Asia Pacific エーピー/エーパック) アジア太平洋地域のこと。日本はビジネスの大きさによって、APに含まれたり含まれなかったりする。APに含まれる場合は、日本とHQとの間にAPが入り三層構造になるので、最終的な承認者がいったい誰なのか混乱する事態も発生する。なお何故かAPのオフィスが置かれる場所はシンガポールや香港の場合が多く、東京のケースは稀である。 Base(ベース) 固定された基本給のこと。これに変動するIncentiveが乗っかって実質的な年収になる。 Budget(バジェット) 辞書的に訳すと「予算」ということになるが、営業が達成すべき目標値として使われる場合と、マーケティング部門などが費用として使用できる金額というまったく異なった意味合いで使われるので要注意。 Chapter 11(チャプターイレブン) 米連邦倒産法第11章。米系の企業で最も聞きたくない言葉のひとつ。いわゆる破産である。90年代のネットバブルの時代に飛び交っていた。 Contractor(コントラクター) 契約社員や派遣社員を指す。正社員としてそのままスカウトされることもある。 Country Manager(カントリーマネージャ) 日本法人の代表。しかし日本の会社法の登記による代表取締役社長と異なるケースも多い。実質的には「日本営業所の営業所長」といったところか。 CxO(シーエックスオー) いわゆるCEOとかCIOとか、各部門の長。CEOと言えども、株主に承認された「経営のプロ」という職制のひとつでもあるので、業績が悪ければ簡単に首が飛ぶ。 Director(ディレクター) ヒエラルキーの中では、Managerの上、VPの下に当たる。ただし日本企業の事業部長クラスであったり課長クラスであったりと、本当にどこまで「偉い」のか社外から判断するのが難しい。 Dotted Line(ドッテドライン) 外資系で働くことに慣れるまでの最大の謎の一つ。日本法人の中での直属の上司は「Solid Line」になる。直訳すれば「直線」。しかし営業の責任者であればHQの営業役員に報告義務があり、マーケティングならHQのマーケティング役員と常に歩調を合わせる必要がある。これがDotted Lineに当たる。こちらは「点線」。しかもAPが間に入るとDotted Lineが二本になって、いったいどっちが太いのか訳がわからなくなる。Dotted LineとSolid Lineの対応を間違えるととんだ地雷と化す、日本法人の社員にとっての鬼門。 EMEA(Europe, Middle East & Africa エミア) ヨーロッパ、中東、アフリカを合わせた地域。なおインドから東がAP/APAC、イランから西がEMEAになるケースが殆ど。 Evangelist(エバンジェリスト) 直訳すると「伝道師」。これもよく判らない職務であるが、新しい技術を世の中に広めていくために、セミナーで講演したり、メディアの取材を受けたりする人。 EVP(Executive Vice President イーブイピー) Vice Presidentはそのまま日本語にすると「副社長」ということになってしまうが、日本企業の部長くらいの場合が多い。このため規模の大きい米系企業ではVPが百人単位でいるような、VPのインフレ状態になる。さらにVPを階層化するために設けられた職位がEVPである。企業によってはさらにその上にSenior Executive Vice Presidentがいたりして、これも本当に誰が「偉い」のか、よく見極める必要がある。 Freeze(フリーズ) PCが固まってしまうことをフリーズというが、これは採用凍結のこと。業績が悪化すると発動される。転職で内定をもらい「さて来月から新天地だ」などという時にフリーズ発動となると悲劇である。フリーズが解除されるまで3か月くらい待たされたり、最悪の場合には内定取り消しになる事態もある。日本法人側も人が足りないので採用するわけだから、いろいろと頑張ってはくれるが、最終的にはHQとの力関係で決まる。 FY(Fiscal Year エフワイ) 文字通り会計年度。殆どの日本企業は4月1日が会計年度のスタートになるが、外資ではカレンダー通り1月1日から開始になる場合が多い。これを「FYとCY (Calendar Year)が同じ」という。なお何故か5月1日とか8月1日とか、中途半端な時期にFYが始まる企業もある。 Head Count(Head Count ヘッドカウント) 社員数のこと。例えば「来期の日本のヘッドカウントは30人」という場合、全社員数は30人までしか承認されない。数字を上げるために営業へヘッドカウントを回してSEが削られるような事態になると悲惨である。 HQ(Headquarters ヘッドクォーター) ご本社様。 HR (Human Resource エッチアール) 人事部門のこと。採用も評価も業務責任者が行うライン人事が一般的なので、規模の小さな日本法人ではHRをおかず、給与計算などをアウトソーシングするケースが多い。 Incentive(インセンティブ) 固定給以外のいわゆるボーナスだが、Incentiveは業績に連動する。さらに個人の業績と、日本法人やHQの売上の組み合わせになることもあり、モチベーションをアップさせるためのIncentiveの設定・運用はなかなか難しい。 Inside Sales(インサイドセールス) 内勤営業。中小規模の顧客に電話やメールで対応する。 IPO(Initial Public Offering アイピーオー) 新規公開株。「スタートアップでIPOできれば、ストックオプションがどかんと上がって人生あがり。」そんな夢を見る時代もありました。 Mar Com(Marketing Communication マーコム) マーケティング部門の中で、イベントや展示会を企画したり、ブローシャを作ったり、年度末に予算があまったらノベルティを作ったり、なにかと楽しい仕事。 Offer Letter(オファーレター) 転職の際の内定書。オファーレターにサインをすると、双方で採用の意思が確定する。オファーレターにサインしたら絶対に行かなければならないと言われているが、実はそんなこともない。またオファーレターが出た直後にフリーズ発動という可能性もある。 Partner(パートナー) 日本で直販のルートを持たない外資系企業にとって、非常に大切な販売パートナーを指すことが多い。欧米でのビジネスモデルが直販主流である場合、むしろHQ側に日本の事情を理解させることが一苦労になる。 欧米の商流が ベンダー → ユーザー と単純なのに比べて、 ベンダー → 一次販売パートナー → 二次販売パートナー → SIer → ユーザー なんていうケースが当たり前のように存在する日本の状況に対して、HQ側での顧客管理システムが対応できない事態も生じる。クレームが生じた場合も「いったいどこの誰が言っているのか」が謎となるが、実はユーザーは全然怒ってなかったなんていうこともある。この商流の長さはそうそう簡単に是正できるものではない。 PR(Public Relation ピーアール) 広報部門。広報はマーケティングの傘下だったり、独立していたり、企業によって様々。 Product Marketing(プロダクトマーケティング) マーケティングの教科書ではプロダクトマーケティングとプロダクトマネジメントは別の機能とされているが、外資系IT企業の日本法人で、組織として二つが分離しているのを観たことがない。要するにプロダクトマーケティングの名を持つ部隊が、新製品ラウンチの準備や価格政策から、プリセールスやサポートなどの営業活動、果ては日本法人内のIT部門まで全部背負い込んでいるのが実情。 Quarter(クオーター) 四半期。第一四半期や第二四半期を1Q、2Qと呼ぶ。四半期ごとに決算になるため、営業は四半期ごとに目標を設定されリセットされる状況に耐えられるタフさが求められる。マーケティングなどコストを使う部門も今四半期に余ったからといって翌四半期に持ち越すことは基本的に認められない。四半期のコスト実績がプランを超えたら当然怒られるし、余らせても怒られる。帳尻を合わせるために、絶妙な職人芸のスキルが必要な世界。 Solid Line(ソリッドライン) Dotted Line参照。 Stock Option(ストックオプション) そんな時代もありました。 SVP(Senior Vice President エスブイピー) EVP参照。 Tele Conf(Tele Conference テレカン) 電話会議のこと。最近では国際電話の料金を節約するために、Skypeなどを活用する企業も多い。シリコンバレー系の企業の場合、現地の午後にテレカンが設定されると、日本時間の朝3時とかになってしまい、まったく睡眠がとれないことにもなる。こうした事態を避けるため、HQ側に日本の事情を良く理解しておいてもらうリレーション作りも重要。 Time Zone(タイムゾーン) 時間帯。日本より2時間早いメルボルンから、2時間遅いバンコクくらいまでを、だいたい同じタイムゾーンとして、テレカンなどが設定される。 VP(Vice President ブイピー) EVP参照。 |

RSSフィード

RSSフィード