|

Photo by Chris Barbalis on Unsplash 自社サイトの採用ページで、社員に素手でトイレ掃除をさせる写真を掲載した企業が、多くの批判を浴びた。 感染症など衛生面で問題視されるのは当然であるし、なによりまず倫理の面で全否定しておきたい。 この「素手でトイレ掃除」は、悪名高いスタンフォード監獄実験で看守役が囚人役に対して行った残虐な拷問の一つである。 スタンフォード監獄実験とは、1971年に米スタンフォード大学で行われた心理学の実験で、公募した学生たちを看守役と囚人役に分け、その役割や肩書によってどのような振る舞いを取るのか観察するものであった。 しかし看守役による囚人役に対する虐待がエスカレートし、精神を破綻してしまう学生まで出てしまい、途中で中止を余儀なくされたのである。 このスタンフォード監獄実験でどのような虐待が行われたのか、実験の公式サイトにて確認してみたい。 The guards again escalated very noticeably their level of harassment, increasing the humiliation they made the prisoners suffer, forcing them to do menial, repetitive work such as cleaning out toilet bowls with their bare hands. 再度確認しておくが、「素手でトイレ掃除」は、スタンフォード監獄実験で最悪の拷問の一つとして断罪されている。 そしてこの行為は、いったいどんな違いがあるのだろうか。 なお、社員に「素手でトイレ掃除」をさせる行為は、イエローハットの創業者による考案と言われている。

ご本人は東洋経済のインタビューにて、「素手でトイレ掃除」の効用で「謙虚な人になれる」と語っているが、謙虚どころか人としての尊厳を奪われているだけであろう。 こんなことが研修と称してまかり通ってよいわけがない。

0 コメント

Photo by Sofia Sforza on Unsplash

2月14日、米国フロリダ州南部の高校で、自動小銃 AR-15 を手にした少年が教室に乱入し乱射、17人もの生徒や教員が亡くなるという最悪の事件が発生した。 この事件に対し、被害にあった高校の学生たちは悲しみをこらえて、3月24日に首都ワシントンなどで銃規制を求める大規模なデモを計画している。 こうした動きを受けて、俳優のジョージ・クルーニー夫妻、映画監督のスティーヴン・スピルバーグ夫妻が、50万ドルもの寄付を行うことを発表した。また、企業の中からもグッチのように、同様の寄付を申し出るところも出ている。 さらに、ミュージシャンではジャスティン・ビーバーやレディ・ガガ達が学生たちに賛同の意を表明しており、大リーグもオープン戦で支援活動を繰り広げている。 銃規制に反対するロビー団体 NRA (National Rifle Association of America) との関係を清算する企業も相次いだ。 大手航空会社ではデルタ航空とユナイテッド航空が、NRA会員に対するディスカウント・プログラムを凍結した。

レンタカー業界ではほぼすべての大手企業がNRAとの関係を断ち、またホテルや保険業界からもディスカウント・プログラムの凍結などが相次いでいる。

ソフトウェア業界でも、セキュリティ大手のシマンテックがNRAに対するディスカウント・プログラムを取りやめた。

またマサチューセッツ工科大学をはじめとする多くの大学が、高校生たちによる銃規制のデモを称賛すると同時に、デモ参加を入試でのペナルティとしないことを明言した。

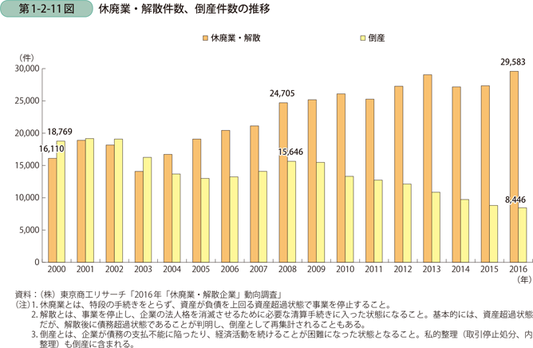

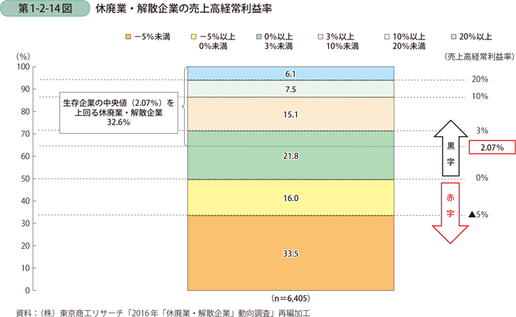

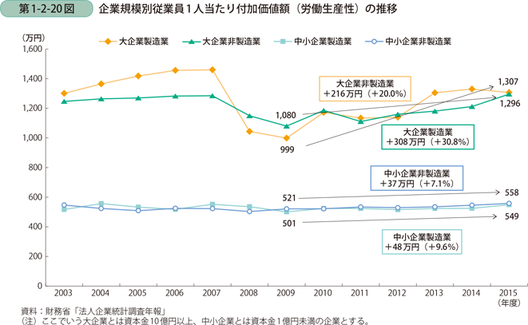

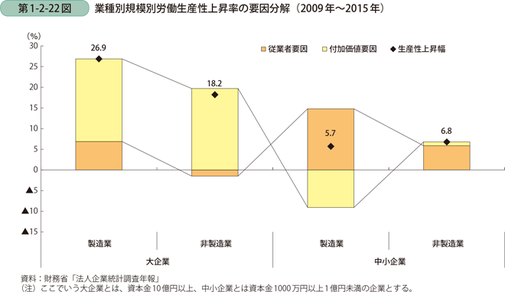

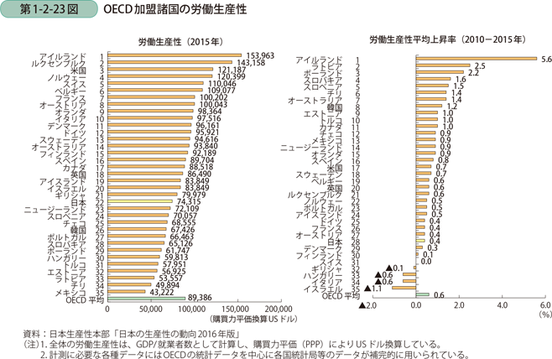

こうした動きに対して、米大統領トランプは、銃規制どころか教師を武装させる提案をするなど、常人にはとうてい理解不能な対応を見せており、アメリカ社会での銃の問題の根深さが浮き彫りになっている。 とは言え、選挙権を持たない高校生たちの勇気あるデモが、多くの大人たちに行動を促したことは、アメリカ社会に根付いている民主主義の強さとも言えよう。 一方、同じような事件が日本で起きたとすれば、アメリカ社会のような反応を示す企業、あるいは大人たちがいったいどれだけいるだろうか。 2016年に相模原の障害者施設で発生した大量殺人事件(19人が死亡)で、首相も官房長官も未だ一度も現場を訪れてさえいない。 銃規制が徹底している日本であるが、社会の健全性を振り返ってみたとき、大きな疑問を持たざるを得ないのである。 Photo by Igor Ovsyannykov on Unsplash 2017年は日産自動車やSUBARUの無資格検査、三菱マテリアルや東レの子会社、神戸製鋼所のデータ改ざんといった大手製造業での不祥事が相次いで発覚した。 年が明けて2018年、中小企業のプロジェクトでも性能を満たさない問題が国際的に取り上げられる事態になってしまった。 いわゆる「下町ボブスレー」と呼ばれる下町ボブスレーネットワークプロジェクトである。 もっとも下町ボブスレーネットワークプロジェクトは、東京都大田区の中小企業が中心になっているとはいえ、中小企業庁の「JAPANブランド育成支援事業」の一環であり、またボブスレー本体の殆どが東レカーボンマジックだ。 さらに多くの大企業のスポンサーシップを得ての事業であることを考えると、単純に中小企業のプロジェクトとみなすにはかなり無理がある。 むしろ国策プロジェクトのひとつであり、「下町の工場」という主観的な物語を貼り付けた「日本すごい」プロパガンダと考えるべきだろう。 「下町ボブスレー」と冬季オリンピック、もしくはジャマイカ・チームとの関係などは、既に多くの報道で取り上げられているので、詳細は割愛する。 ここでは中小企業庁が毎年発行している「中小企業白書」の2017年度版のデータを使って、中小製造業の実態が「日本すごい」に当たるのか確認してみたい。 まず、倒産と休廃業・解散の状況を見てみよう。 倒産は2008年の15,646件をピークに、2016年の8446件まで低下している。 しかし休廃業・解散の件数は継続して増加しており、2016年度には29,583件に達した。倒産件数の低下だけを見て、景況が改善していると判断するのは拙速である。 次に休廃業・解散に追い込まれた企業の業績に触れておく。 休廃業・解散となった企業の50.5%、すなわち過半数で経常利益がプラスであった。黒字であったにもかかわらず事業を畳んだのだ。 しかも経常利益率が10%以上の企業は13.6%、20%以上の企業も6.1%の率で存在しており、好業績の中で休廃業・解散の意思決定をしている。 なぜ好業績でありながら休廃業・解散の道を選んだのか、その理由については中小企業白書の中でも「不明」とされているが、こうした中小企業の経営者の年齢が高いことなどを考慮すると、後継者難などであろうことが推定される。 たとえ業績がよくても事業を取りやめざるを得ない実態。これが現在の日本の中小企業の姿である。 さらに、中小企業の労働生産性に注目してみたい。 労働生産性を、従業員一人あたりの付加価値額と定義した場合、大企業はリーマンショック直後を底にして回復基調にあるが、中小企業は10年以上にわたって殆ど変わっていない。 また中小企業の労働生産性は大企業の半分以下であり、さらに中小の製造業は非製造業より若干ではあるが低くなっている。 なお労働生産性は、付加価値額を従業員数で割った値であるため、数値を上げるためには付加価値額を増加させるか、従業員数を減らすことになる。 中小企業の製造業では付加価値額が減少しており、また従業員数も減少している。新たな付加価値が生み出されることなく、人減らしで辛うじて数字上の労働生産性を保っているのが実態だった。 最後に、労働生産性の国際的な比較を見てみたい。 OECD加盟国35カ国のうち、日本の労働生産性は22位に過ぎない。しかも上昇率はわずか0.6%であり、順位は28位となってしまう。 以上、データで見てきたように、日本の中小の製造業は「日本すごい」という状態からかけ離れているというしかない。

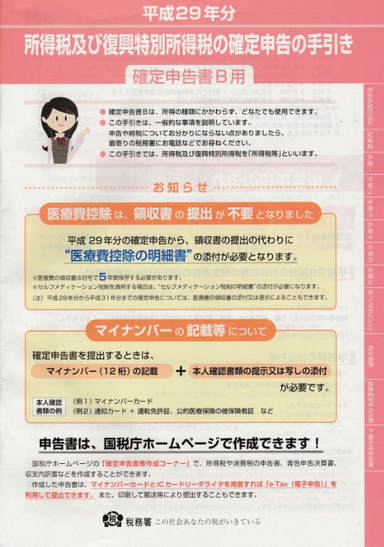

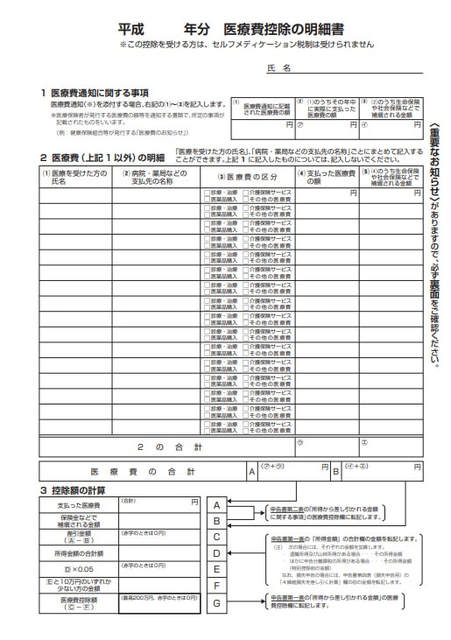

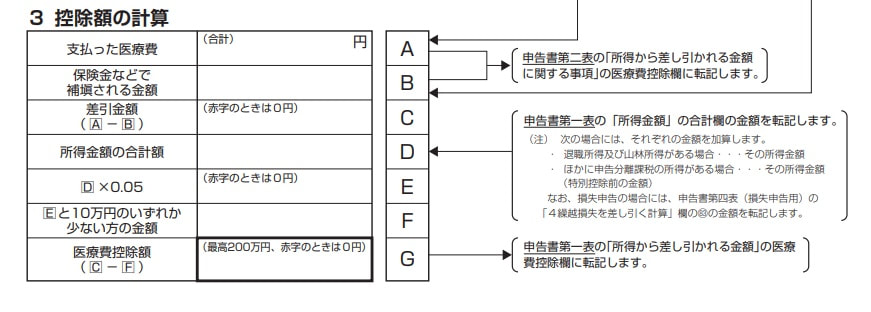

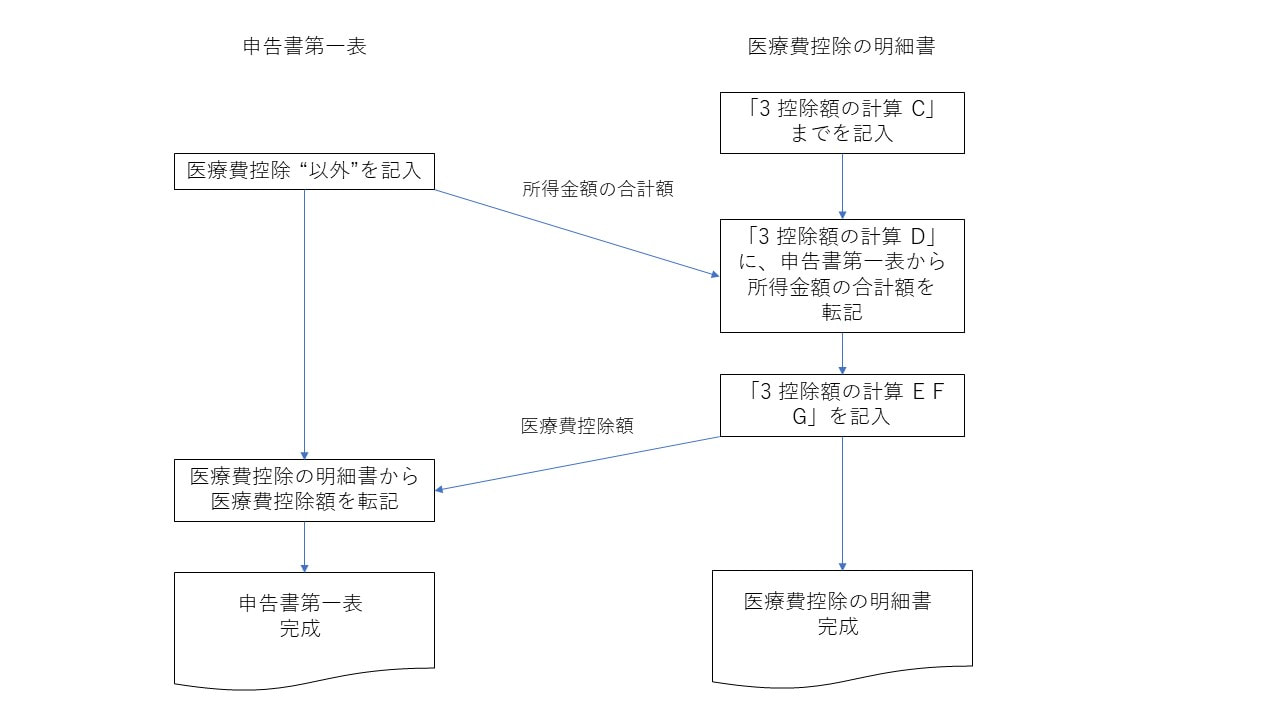

こうした現状を直視し、現場の取り組みから国の政策まで総動員で対応しない限り、衰退する一方であろう。 まやかしの「日本すごい」で自慰行為に浸っている余裕はもはや残されていない。 Photo by rawpixel.com on Unsplash 平成29年分の確定申告の季節がやってきた。 申告書の受付は2月16日から3月15日までの期間なので、2月の三連休に準備を進めている人も多いのではなかろうか。 また昨年に確定申告を行った人の手元には、税務署から「確定申告の手引き」(以下「手引き」)が届いているはずである。 この「手引き」の表紙に書いてあるように、今回から医療費は領収書を提出する代わりに「医療費控除の明細書」というリストを作成して添付することになった。 ところが、この「医療費控除の明細書」がどんなものか、「手引き」には何も記載されていない。 税を徴収する側の納税者に対する態度とはとても思えないが、文句を言っていても始まらないので、Googleで「国税庁 医療費控除の明細書」で検索したところ、明細書と記載要領のPDFにヒットした。 「医療費控除の明細書」の作り方は基本的に、領収書を「医療を受けた方の氏名」と「病院・薬局などの支払先の名称」でまとめて、それぞれの合算金額を明細欄に記載していけばいいのだが、実はその後に落とし穴があった。 ここで記載する「所得金額の合計額」を算出するためには「申告書第一表」の作成が必要であり、その「申告書第一表」を完成されるためには逆に「医療費控除の明細書」の作成が必要なのである。 正にデッドロック状態。 なお確定申告書を作成するためのソフトウェアやネットワーク・サービスはいくつか提供されているが、「医療費控除の明細書」については、いずれも未対応と思われる。 こうしたソフトウェアやネットワーク・サービスだけでなく「手引き」も含めて、「医療費控除の明細書」と「申告書第一表」のデッドロック解消方法に関しては誰も教えてくれないので、自分で簡単なフローに落としてみた。 このフローに従ってソフトウェアやネットワーク・サービスを改修する工数は大したものではないと思われるが、今年度はPDF記入という手作業が発生してしまうので、申告書作成の生産性が著しく損なわれる結果となってしまっている。 おそらく来年度には改修が済んでいるはずなので、サービス・プロバイダー各社には期待しておきたい。 ところで、「手引き」のトップに大きく書いてあるように、納税者側には領収書の5年間の保管が義務付けられている。

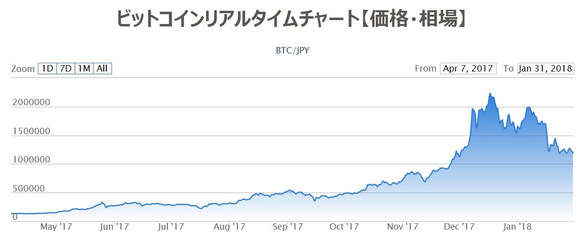

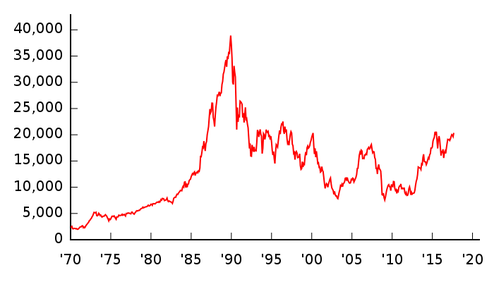

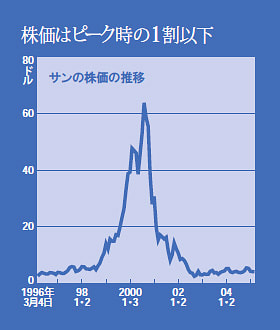

一方、あろうことか税金を徴収する側のでたらめな管理体制が明らかになってしまった。既に広く報道されているように、佐川宣寿・前理財局長(現・国税庁長官)が、森友学園関連の資料を「廃棄した」と国会で答弁したのである。 しかも答弁から数か月も経過した2018年2月、「廃棄した」はずの資料が300ページにもわたって、当の財務省によって公開されてしまった。 公文書を廃棄することもあり得ない話であるが、その話ですら嘘であった。二重三重に嘘をついていたことになる。 納税者の納税意識や税務当局に対する信用を著しく毀損した当の人物が、確定申告の季節になっても未だに国税庁長官の椅子にしがみついているとは、どれだけ腐敗した国家なのだろう。 ここ数年、東京都内の多くの公衆トイレが改装され、急激に綺麗になっている。とりわけ地下鉄であるメトロの改善が著しい。 検索してみたところ、東京メトログループの中期計画である「東京メトロプラン2018」なる文書を見つけたが、この中で明確に「清潔で快適なトイレの提供・増設」が謳われていた。 今後のトイレ改装に合わせて、洋式トイレに置き換えていくとともに、便座クリーナー、温水洗浄便座、手指乾燥機を備えた清潔で快適なトイレを提供していきます。 さて実はあまり他人に教えたくない秘密の情報だったのだが、表題の「東京で最も綺麗でロックな公衆トイレ」とはメトロの駅の中である。 それも東京のど真ん中で、半蔵門線、有楽町縁、南北線が交差する永田町駅だ。 この三つの路線の乗り換えポイントに、駅内の飲食街 "Echika" があるのは、東京在住の方であればだいたいご存知であろう。 この "Echika" の突き当りにも中々清潔なトイレがあるのだが、問題の場所はそこではない。 "Echika" へ入って左側のフードコートのスペースにも、人知れずトイレが設置されているのである。 しかもトイレへ至る通路のデコレーションが、たいへんロックなことになっているのだ。 そしてトイレの入口がこちら。 トイレの内側まで撮影するのはさすがに遠慮しておくが、いつも空いていて、しかもホテルやデパートに匹敵するほど清潔なのには驚かされる。 フードコートのメニューは豊富で、価格もお手頃なので、トイレを借りたら是非飲食で返してあげていただきたい。 Photo by Andre Francois on Unsplash 代表的な仮想通貨であるビットコインの価格の乱降下が激しい状態になっている。 2017年5月には13万円台であったのが、半年間にじわじわと上昇を続け、12月にはいると一気に急騰し、最高額で223万円に達した。その後の価格は上下を繰り返しながらも、一ヶ月で半値にまで下落している。 このチャートを眺めると、ある年代以上の人にとっては激しい既視感があるだろう。 80年代半ばのバブルと、その10数年後に形を変えて訪れた90年代後半のネット・バブルである。 1986年2月のNTTの上場を皮切りに日経平均株価は急上昇を続け、ついには1989年12月29日、東証納会で史上最高の38,957円をつけた。 地価も株価と共に急上昇した。1985年から1990年までの5年間で、住宅地・商業地ともに地価は毎年数十パーセントもの上昇率を続けている。 バブルは就職戦線にも波及した。 私が新卒で就職した大手ITベンダーは数年続けて、毎年1,500人から2,000人もの新卒採用を行っていた。 頭数に比例して売上げを拡大できると、経営側が単純に考えていたのだろう。 後の世代には申し訳ないくらい売り手市場だったが、別に私たちの世代がとりわけ優秀だったわけでも何でもない。たまたまバブルのタイミングに当たっただけのことだ。 しかしこんなことがいつまでも続くわけはなかった。 バブル崩壊である。 東証では最高額に達した直後の1990年1月の大発会で株価が暴落し、その後20年以上にわたって低迷を続けている。 私の勤務先も一転して大量採用から人員削減へ方針を大転換した。お世話になった先輩たちが次々と職場を去っていく状況で、士気を維持できるはずもない。 結局1996年、11年間勤務した最初の職場を辞める決意に至った。 1996年11月、私はサン・マイクロシステムズ(以下サン)へ転職した。 当時、サンはJavaのテクノロジーをラウンチし、また大型のサーバを投入して、エンタープライズ市場へ参入を始めたタイミングだった。 しかしこれも私に特別な見識があったわけでもなく、その後のネット・バブルを予測していたわけでもない。 本当にこれも「たまたま」であった。 その後、サンはインターネットの急速な普及に乗って大きく業績を伸ばした。 株価も1996年に3ドル程度だったものが、2000年のピークには100ドル近い価格をつけている。 しかもこの4年間の間に数回の株式分割を行っているため、実際の株価の上昇率はさらに大きいものだった。 この頃、ネット関連のビジネスであれば収益の見通しが甘くても、資金調達を得て株式公開を行うスタートアップ企業が続出した。 こうした需要に応じて、サンのサーバが大量に売れたのだった。 このビジネスモデル自体が、今となってはネット・バブルと呼ばざるを得ないものだったのである。 そして私自身もその渦中にいた。 他のシリコン・バレー系の企業と同様に、サンもまた従業員の士気を高めるためにストックオプション制度を大幅に取り入れていた。 私が初めて貰ったストックオプションの価格は5ドル程度だったと記憶している。それが数年で数十倍になったのだ。 その後に貰った分も併せると、ピーク時の含み益は莫大な金額に達していた。一日の株価の変動が、月収の何倍もの金額に相当することもあった。 80年代のバブル期以上に、金銭感覚は完全に麻痺してしまった。それにも増して危険なのは、こんな状態が永遠に続くような錯覚に陥ることだった。 2001年8月、私がサンを去った時点で業績は崩れ始めており、株価はピーク時の半分になっていた。 ところがこの期に及んでも、株価がさらに下がるとは全く考えることができず、同僚たちと「今が株を買い足すチャンスだ」などと軽口を叩いたことを記憶している。 しかし現実は厳しく、サンの業績は下がり続け、株価はあっという間に10ドルを切るところまで落ちてしまったのである。 親の世代が身をもって戦争の悲惨さを経験してきたのとは比べようもないが、私たち50代以上の世代にもバブル崩壊を目の当たりにしてきた体験がある。 だからこそ最近のビットコインをはじめとする仮想通貨の高騰には、皮膚感覚として危険性を感じることができる。 しかしバブル崩壊後に産まれた若い人たちの目には、この状況がどのように映っているのだろうか。非常に心配になる。 もう一度、上の三枚のチャートを見直してほしい。永遠に価格が上がり続けるような物は絶対にないのだ。 こんな事いつまでも長くは続かない

Photo by Mitchel Lensink on Unsplash

相変わらず沖縄での米軍による事故がひどい。 2017年12月7日、普天間基地付近の保育園にヘリコプターの部品を落下させたと思えば、12月13日には普天間第二小学校の校庭に90cm四方の窓枠を落下させた。事故当時、校庭には多くの児童がおり、被害が軽症で済んだのはまったくの偶然に過ぎない。 さらに2018年、1月6日には伊計島の砂浜に、8日に読谷村儀間に、24日に渡名喜村に、米軍のヘリコプターが立て続けに不時着事故を起こしている。 ところが数々の事故後も米軍のヘリコプターは、小学校を含む住宅密集地を平然と飛びまわっている。まったく呆れるほかない。 普天間基地が住宅地の真ん中に存在しているのも理不尽な話だが、不時着のような事故は普天間から辺野古へ移設したところで何ら根本的な解決にはならないことも確認しておきたい。 また、こうした事故に対して日本の警察や司法による捜査が及ばないのは、不平等な日米地位協定によって第一裁判権が米軍にあるためだ。沖縄は、そして日本は植民地ではない。いい加減にしてほしい。

実はこのような事故は、関東地方の中で米軍基地が集中する神奈川県や隣の町田市でも頻繁に発生している。

町田市のWebサイト「町田市周辺で発生した米軍・自衛隊機の事故」によると、1960年から2014年までの間に米軍は落下物24件、不時着10件、そして墜落6件の事故を起こしている。 落下物の中には、砂袋7キログラム、はしご、脱出用ハッチなどの重量物に加え、弾薬まで含まれていた。 人的被害が発生しなかったのはたまたまであり、昨今の人口急増の中で何ら改善されていないことを考えると背筋が凍る思いだ。 また、このWebサイトの最後にある「米軍に関する情報は非公開とされることが多いため、この表は報道等で市が確認した情報のみを掲載しています」との記述が全てを物語っている。これらの事故は、氷山の一角に過ぎないのだろう。 6件もの墜落事故は、人口密集地での基地が引き起こしたものという点で、普天間の構図と変わらない。 1964年4月5日には、沖縄・嘉手納から厚木基地に向かう米軍のジェット機 F-8U が、町田市原町田二丁目の商店街に墜落した。被害は、死者4名、負傷者32名、全半壊27戸に及んでいる。 このとき完全に破壊された一軒は、私の叔父の店舗だった。 現場へ駆けつけた両親の話によると、巨大なクレーター状になっていたとのことだ。偶然外出していた叔父は難を逃れたが、巻き込まれた店員は後々まで後遺症で苦しんでいる。 なお乗員はパラシュートで脱出し、無事であった。 13年後の1977年9月27日、厚木基地を離陸した直後の偵察機 RF-4B がエンジン火災を起こし、乗員は脱出。無人となった機体は横浜市緑区荏田の住宅地に墜落した。 多くの人たちの記憶に残っているように、幼い子供2人と母親が亡くなるという痛ましい被害を残している。 事故直前の5月には、近隣に田園都市線のあざみ野駅が開業したばかりであり、墜落現場付近は新興住宅地として人口が急増している最中であった。 事故機が東名高速道路、国道246号線、東急田園都市線に沿って無人飛行を続けたあげくの墜落事故である。 実際に発生した事故の被害でさえ言葉を失うほど悲惨なものであったが、さらに多数の人命を奪う可能性もあった。 この事故の後も、厚木基地からも平然とジェット機が飛び続けている。 行楽シーズンの渋滞で知られる東名高速道路の大和トンネルは厚木基地の滑走路の延長線直下にあるが、東名高速建設前に米軍はこの付近でも墜落事故を起こし、相鉄線に被害を与えた。 このトンネルは墜落事故に備えて建造されたのである。 しかしこの程度の建造物で、日本の大動脈を墜落事故から守れるのであろうか。

1964年の墜落事故の記憶を繋ぐために、有志によってブロンズの母子像が制作されたという。ところが、設置をめぐって市側の消極的な態度が耳に入ってくる。

おりしも2月25日は、町田市の市長と市議会議員選挙の投票日である。 候補者が米軍機事故から市民を守る気概があるのか、十分考えたうえで投票行動に結び付けたいものだ。 Photo by Alice Donovan Rouse on Unsplash 2017年にノーベル平和賞を受賞した「核兵器廃絶国際キャンペーン」(以下 ICAN )のベアトリス・フィン事務局長がこの1月に来日し、安倍首相との面会を日本政府に求めていたが、叶うことはなかった。 政府による拒絶の理由は「首相の日程」との一点張りで、菅官房長官は「それ以上でも以下でもない」と説明しているが、本当なのだろうか。 首相は東欧訪問から17日に帰国し、フィン氏は翌18日に離日している。 また18日の午前中は、オーストラリアのターンブル首相に付き添っているため、確かにこの日、スケジュールに調整の余地がなかったことは理解できる。 しかしここで17日の帰国後の行動を、時事の「首相動静」で確認しておきたい。 午後4時9分、東欧6カ国歴訪を終え、昭恵夫人と共に政府専用機で羽田空港着。 帰国早々、何と母親らと「初釜式」出席である。

このタイミングでの東欧訪問に何の意味があるのかとか、エコノミーでの成田着でもあるまいにといった主観を伴う指摘をすべて横へおいたとしても、少なくとも首相にとって ICAN 事務局長との面会より初釜式の優先順位が高かったことは判る。 そう言えば2015年、ノーベル医学・生理学賞を受賞した大村智氏の受賞記者会見の真っ最中に、これ見よがしにアポ無しの電話をかけてきたのは、他でもない首相であった。これほどノーベル賞が好きなのに、こと平和賞になると頑なになるのはどういうことであろうか。 なお ICAN が尽力し、今回の平和賞の理由となった核兵器禁止条約に、唯一の被爆国である日本は参加していない。恥ずかしいことだ。 Photo by Andrew Haimerl on Unsplash 今から50年近くも前、私がまだ幼少だった頃、私の家庭では焼ビーフンなどの台湾料理が日常的に食されていた。今でこそエスニックな料理の一つとしてポピュラーになってはいるものだ。しかし当時、どうやら友達の家とは様子が違うと気が付いた。一般的な食材ではなかったのである。そして大人たちの会話から、ある時期に一族が台湾で暮らしていたらしいことを知る。今でも手元に残っている象牙の箸(今や禁制品だが)や組細工の箸箱なども現地で使っていたものらしい。しかし詳細な話を聞くこともなく、大人になってふと気が付いた時には既に手遅れで、生の情報を知る年長者たちは皆、鬼籍に入ってしまっていた。地元には何一つ文書が残っておらず、全てが忘却の彼方へ消えてしまったと思われた。 ところが最近になって、台湾政府の國史館臺灣文獻館が、日本統治時代からの膨大な公文書を整理しデータベース化していることを知った。しかもキーワード検索できるように、ネット上で一般公開されているのである。国税庁長官が公文書の廃棄を公然と口にする、この国とのあまりの違いに愕然とするばかりだが、ともあれこの中に祖先の台湾での暮らしの証跡が残っているかもしれない。さっそく曾祖父の一人の名前を入力して検索してみたところ、なんと十数にも上る公文書がヒットしたのである。 これらの文書を繋ぎ合わせてみると、彼は教員として台湾に渡り、学校長に昇進した後に何回か転勤を重ね、休職後に現地で病死したという経歴が浮かび上がってきた。文書に記載された年号と内容を、当時の世界情勢や台湾統治での出来事と共に並べた結果がこちらの一覧である。(冒頭に「・」を振ったものが彼の経歴だ。) 1895年(明治28年)日清戦争による清朝敗戦で台湾が日本に割譲 1898年(明治31年)公学校令発布 1902年(明治35年)抗日運動を制圧

1914年(大正3年) 第一次世界大戦開戦 1919年(大正8年) 台湾総督府、台湾での同化政策の推進が基本方針と確認

当時の台湾総督府による教育政策は、「日本統治下台湾の教育認識」(呉宏明氏著 春風社)に詳しい。以下の記述はこちらを参考にさせていただいた。 1895年に日本による植民地支配が始まった時、台湾での初等教育は民間の「書房」が中心になって行われていた。「書房」の存在は、読み書きの基本を教えていた点で、日本の「寺子屋」との類似性で語られることが多いようだが、決定的な違いは科挙考試の対策を行っていたところである。しかし台湾を植民地支配下においた日本政府は、科挙考試はまったく無意味と考え、「書房」の存在意義も切り捨てた。そして日本内地の小学校に相当する学校制度として「公学校」を定め、「書房」を切り崩したのだ。 とは言え、一気に「書房」を潰すのではなく、当初は「公学校」と「書房」を併存させ、むしろ「公学校」でカバーできない漢文教育などのために「書房」を利用し、「公学校」の補助機関として黙認していた。しかし「公学校」の目的は徹底的な同一化政策、皇民化政策であり、台湾に住む人々の民族的アイデンティティを簒奪するものであった。母語であるにもかかわらず、漢文教育は「公学校」においてはあくまでも「準科目」に過ぎず、ついに1931年には保護者たちの漢文科に対する強い要望に反して、完全に漢文科が廃止されてしまうのである。 彼が、台湾の児童や保護者、あるいは周囲の住民に対してどのような態度で接していたのか、今となっては知るすべもない。記録によれば、教員としての台湾赴任に対する人気は非常に高かったという。どんな事情があれ、自ら志願し「公学校」の教職に就いたことは、植民地支配への積極的な加担であったと言わざるを得ない。しかも同一化政策を進める「公学校」の校長を幾つも歴任しているのである。台湾植民地支配の先兵であった責任から逃れることはできまい。

来年2019年は、彼の死からちょうど100年になる。戦後生まれの私自身には、植民地支配や戦争加害の直接的な責任があるわけではない。しかし祖先が周辺諸国の人々の民族的アイデンティティ簒奪に加担した事実を思い返し、二度と同じ過ちを繰り返さない努力を続けなければならない。歴史の事実から顔をそむけることは許されない。

Photo by Eric Ward on Unsplash

2018年は明治維新から150年とのことで、官邸主導で「明治150年」なるキャンペーンが進められているが、憲法論議へ向けた悪用の予感しかない。 案の定、正月から艦船「三笠」でのイベントが開催されている有様である。 そんな事より、ちょうど100年前の1918年、米価急騰に怒って民衆が立ち上がった米騒動、あるいはベトナム反戦や公民権獲得などで全世界が騒然となった50年前の1968年に焦点を当てるべきではないか。 その1968年、日本では米軍基地がベトナム戦争への補給路として使われることで、全国的な怒りが爆発した。 1月の米原子力空母「エンタープライズ」入港阻止闘争、3月の王子米軍野戦病院反対闘争、10月の米軍ジェット燃料輸送阻止闘争である。 そしてベトナム戦争が終結して40年以上経過した現在でも、日本の主権を踏みにじる米軍の傍若無人ぶりは、沖縄へ押し付けた形になっただけで本質的に何も変わっていない。 普天間や辺野古、高江の状況で一目瞭然だ。 またこの1968年には米国においても、キング牧師暗殺という犠牲を払いながら公民権獲得が進められていた。 しかし一昨年、大統領の地位にトランプが着いて以来、シャーロッツビルでのヘイト・クライムなど、時計の針が逆回転したかのような様相を呈している。 ロックにおいて1968年は、レッド・ツェッペリンやディープ・パープルの始動、「エレクトリック・レディランド」や「ベガーズ・バンケット」といった名盤のリリースなど、歴史的な年となった。 恐らく今年は50年記念盤として各レーベルが多くのプロモーションを仕掛けてくるだろう。 しかしこんな社会情勢の今だからこそ、無邪気に50周年盤ではしゃぐだけではなく、その当時の時代背景にまで思いを巡らせてみてはどうだろうか。 そうした観点で、1968年の出来事を整理してみた。

1/15-18 佐世保エンタープライズ入港阻止闘争

1/30 テト攻勢、サイゴンの米大使館をベトコンが一時占拠 2/29 ビートルズ「サージェント・ペパーズ」でグラミー賞四部門受賞 3/8-4/15 王子米軍野戦病院反対闘争 3/15 南ベトナムで米軍によるソンミ村大虐殺(1969年11月に発覚) 3/17 ミック・ジャガー、反戦デモに参加 3/31 米軍による北爆一時停止 4/4 キング牧師暗殺 4/11 米議会で住宅に関する公民権法が通過 5/3 パリ5月革命 5/13 ベトナム和平をめぐりパリでゼネスト 5/27 西ベルリンでゼネスト 6/5 ロバート・ケネディ暗殺 6/19 ワシントン10万人集会 6/21 ディープ・パープル「ハッシュ」でデビュー 8月 ジェフ・ベック・グループ「トゥルース」リリース 8/9 クリーム「素晴らしき世界」リリース 8/20 ワルシャワ条約機構軍がプラハ制圧 8/28 シカゴの民主党大会でベトナム和平を巡り大荒れ 10/5 ジェイムス・ブラウン「セイ・イット・ラウド - アイム・ブラック・アンド・アイム・プラウド」R&Bチャート1位6週 10/12 メキシコ五輪でアフリカ系米選手、差別への抗議行動 10/16 ジミ・ヘンドリックス「エレクトリック・レディランド」リリース 10/21 国際反戦デーでの米軍ジェット燃料輸送阻止闘争に騒乱罪を適用 10/31 北爆停止 11/5 ニクソン、米大統領に当選 11/22 ビートルズのいわゆる「ホワイト・アルバム」リリース 11/26 クリーム、ロイヤル・アルバートで最終公演、解散 12/6 ローリング・ストーンズ「ベガーズ・バンケット」リリース 12/10 ローリング・ストーンズ「ロックンロール・サーカス」収録

この後1969年になると、キング・クリムゾン、レッド・ツェッペリン、イエスなどがデビューし、いよいよロックの黄金期の幕が開ける。

しかしベトナム戦争終結には更に1975年まで待つこととなる。 |

RSSフィード

RSSフィード