|

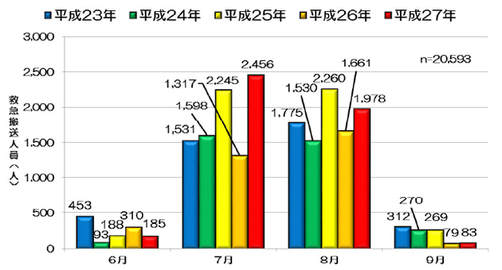

Photo by Dark Rider on Unsplash 7月29日の毎日新聞に「東京五輪 34度超え予測、熱中症対策早急に」と題した記事が掲載された。 桐蔭横浜大学、東京大学都市工学科、環境省、さらには日本ランニング協会まで、研究者や専門家らが「夏の東京は運動を中止すべき危険なレベル」と口をそろえている。 なぜこうした声が今まで出てこなかったのか、まったく不思議なくらいだ。 実際、連日30度を超える猛暑となった7月の東京では、3日に32人が熱中症で搬送、うち3名が重症となっている。 さらに気温が上がった9日は59人が救急搬送され、男性1名が意識不明の重体となった。 また東京消防庁のデータでは、平成23年から27年までの5年間で熱中症により救急搬送された人は20,593名におよび、これらは7月と8月に集中している。 月別の熱中症による救急搬送人員(東京消防庁による) こうした方々の救急搬送時の初診症状は、入院の必要がある「中等症」1,840人、生命の危険が強いと認められる「重症」130人、生命の危険が切迫している「重篤」43人となっており、4人が死亡と診断されている。極めて深刻な事態である。 では2020年に向けて政府の対策はどうなっているのだろうか。 平成27年から「東京2020に向けたアスリート・観客の暑さ対策に係る関係府省庁等連絡会議」が不定期に開催されており、直近では6月19日に会議が持たれ、議事録として各省庁の取組が公開されている。 この資料によると、具体的な暑さ対策は「競技場の屋根設置」「路面温度上昇抑制機能を有する舗装」「競技場周辺の街路樹」となっているが、いずれも根本的な解決策になるとは思えない。 他にも「熱中症等関連情報の発信」や「救急体制の整備」が挙げられているものの、周知活動や事後対策だけでは余りにも無力であろう。 一方、東京都は、5月25日に「東京2020大会に向けた暑さ対策推進事業」の一環として「補助対象地域の決定及び補助事業者の募集開始」を発表している。 具体的には東京国際フォーラム、東京スタジアム、武蔵野の森総合スポーツプラザの三か所の周辺にミストや日よけを設置する内容となっており、各地域にそれぞれ5,000万円の予算を割り当ててはいるが、これも広い東京全域から見ればいったいどれだけの効果があるのか甚だ疑問である。 文字通り焼け石に水と言わざるを得ない。 先日の記事「専門職スキル軽視の蔓延」で指摘したように、五輪スタッフの多くをボランティアに頼る構造になっているが、こうした人たちの健康への配慮に対しても、考慮や議論が為されている形跡が観られない。 ところでこの件をリスク・マネジメントの観点から考えてみたい。 リスクは、発生可能性と影響度の積で表される。 このリスクを分析・評価し、コントロールによって低減させることがリスク・マネジメントである。 では東京五輪での熱中症リスクのケースではどうだろうか。 現実的に予防策はほぼ無策に近いうえ、東京の蒸し暑さに慣れない海外からの選手や観客が大量に訪れるため、数千人規模で熱中症患者が発生する可能性は100%と言える。 むしろ例年よりも多いと考えるほうが正確だろう。 また影響度を軽減するためには、発生した事態から早急に原状回復することが求められるが、医療関係者や救急搬送設備の数には限界があることに加え、五輪開催による幹線道路の封鎖も考慮する必要がある。 したがって「大量に発生する熱中症患者の生命の危機」であるリスクは、現状のままでは軽減されないと考えなければならない。 そしてリスクを受容できるレベルまで軽減するためには、10月以降の開催とする、もしくは中止という選択肢しかなかろう。 毎年同じ季節に開催されているフジロックが2020年にどうなるのか、私には知るすべはない。 しかし確実に阿鼻叫喚の熱中症地獄と化す東京を避けるため、一か月ほど苗場あたりに山籠もりでもしようかと真剣に考え始めているところである。 追記 (23:00 7/8/2017)

屋外でのスポーツや作業中に熱中症で倒れ死亡する事故が全国で相次いでいる。こんな季節に五輪開催とは正気の沙汰ではない。 高校野球部の女子マネージャー 練習後に倒れ死亡 新潟 熱中症か アメフット練習中に学生死亡 札幌 熱中症? 浜松で45歳男性が死亡 伊万里の50代男性、熱中症疑いで死亡

0 コメント

Photo by Gemma Evans on Unsplash

堀江貴文がヒットラーのイメージをプリントしたTシャツを着用してNHKの番組に出演したことにより、NHKが謝罪を発表する事態となった。 ところが、Tシャツに「No War」との文字があることを言い訳にして、本人は「シャレわかんねー奴多いなあ」「頭悪いな」と開き直る始末である。

出来の悪い小学生のような言い訳が国際的に受け入れられるはずもなく、イスラエルを含む世界中のメディアで報じられたあげくに、遂にはナチス政権下での戦犯追及で知られるサイモン・ヴィーゼンタール・センターが非難の声明を出すに至った。 堀江の言い訳を一刀両断である。(原文はこちら) ヒットラーが反戦のシンボル? 日本のビジネスマンが公共テレビでヒットラーの画像のTシャツを着用 こんなガサツで幼稚な行為を「ノリ」で誤魔化そうとしても、国際社会で通用するわけがない。 冷笑サブカルはめちゃくちゃダサいうえに有害でしかないことを知るべきだ。 もう一度言う。ダサい。

Photo by Mike Petrucci on Unsplash

1972年のファミリーマート1号店、1974年のセブンイレブン1号店が開店して以来、既に50年以上が経過し、コンビニは日本の小売業の有力な業態として全国津々浦々、完全に定着した。

現在では、各種公共料金の支払いや証明書発行、ATM設置、宅配便の集荷など、小売業の枠を超えた社会インフラとしても重要な機能を担っている。 さらに震災や豪雨などの大規模な天災が発生した際には、ヘリによる食料供給といった、本来的には政府が担うべき役割まではたすようになった。 また、まだ広くは知られていないが、現在のネット社会における民主主義を支えるためのインフラとしても、重要な位置を持ち始めている。 いわゆるネットプリントのことである。 ネットプリントは、PCやスマホから文書や写真を登録し、全国のコンビニ店舗のマルチコピー機で簡単にプリントアウトできるサービスだ。 単価は一枚20円程度なので大量印刷には割高であるが、数枚印刷する分には非常に便利である。 元々はスマホで撮影した写真を印刷するなど、プリンターを個人で所有しない人たちが利用することを狙ったものと思われる。 各コンビニチェーンのうちセブンイレブンは富士ゼロックスと、ファミリーマートやローソン、サークルKなどはシャープとパートナーシップを組んでいる。 一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会の調べによると、2017年5月時点での全国のコンビニ店舗数は54,999軒に及ぶため、複合機メーカーにとってもネットプリントは重要な市場となっていると言えよう。 さて、ネットプリントがなぜ民主主義のプラットフォームになっているのか。 一言で言えば、プラカードの印刷である。 7月1日の秋葉原における安倍首相の演説に対して、「安倍辞めろ」「帰れ」との大コールが沸き起こったのは記憶に新しい。 そしてそこでは、巨大横断幕と共に、数多くのプラカードが掲げられた。 この場所で同じようなプラカードが並んだことに対して、組織的な工作ではないかとの陰謀論までSNSに書き込まれたが、何のことはない。 デザインに長けた人たちがプラカードを制作してネットプリントにアップロードし、その情報がツイッターなどで拡散され、多くの人がコンビニでプリントアウトして持ってきただけの話である。 そして7月9日、森友疑惑や加計疑惑から逃げるかのように欧州へ飛び立った安倍首相の不在の間、日本全国で一斉に「安倍政権に退陣を求める緊急デモ」が企画された。 この行動では更に数多くのプラカードが「勝手」に作成され、SNSとネットプリントを通じて拡散、共有されていった。

なかには、作家で法政大学教授の中沢けい氏自ら作成し共有したものもある。

2011年のチュニジア民主化では、FacebookやTwitter、YouTubeなどのSNSが大きな役割を担ったと伝えられている。 さらに現在の日本では、SNSにコンビニという社会インフラが複層的に絡み合うことになった。 政府与党側は先の参院選で巨額の費用を投じ、リアルタイムでSNSを分析する外部のサービスを利用したとの報道があった。 しかしそんな費用を持たない民衆は、自らの知恵をもって容易に乗り越えていく。 為政者には有権者を「あんな人たち」などと舐めてかかる余裕などない。

追記 (22:00 9/7/2017)

事前の予測を遥かに上回る大規模なデモになった。 朝日新聞:「安倍1強」の政治に反対、新宿で抗議デモ 8千人参加 毎日新聞:緊急デモ「安倍内閣は退陣を」新宿に「8000人」集う 神奈川新聞:「安倍政権にNO!」新宿で大規模デモ

6月15日早朝、「共謀罪」を新設する改正組織犯罪処罰法が参議院本会議で可決され成立した。

「組織犯罪とは何か」など、法の適用要件が明らかにならないまま、しかもテロとの直接的な関係もない多くの刑法を含むという内容の酷さ。 さらに参議院法務委員会での審議継続や公聴会を省略する一方、緊急事態でもないのに中間報告を行って直ちに本会議決議に持ち込むなど、70年かけて積み上げてきた国会の民主的手続き・運営を悉く踏みにじるものであった。 すべてがデタラメと言わざるを得ない。 こうした刑法の体系を根本から変えるものであるにもかかわらず、日本のメディアは一部を除き、まったく腰が引けたものであった。 では、対して海外のメディアはどのように報じたのか。共謀罪可決直後の報道を追ってみる。 アルジャジーラ Alijazeera 見出しでは「オリンピック開催に不可欠との政府の主張に対し、人権侵害の懸念」と伝えている。 さらに日本の反差別団体C.R.A.C.のツイートを引用し、連日数千人が国会前で抗議を繰り広げたことを紹介している。.

記事中では、共謀罪の権力による濫用や、表現の自由に対する憲法違反の攻撃との批判と併せ、著作権違反や森林の違法伐採まで含まれる法令のいい加減さが指摘されている。 後半は、国連人権理事会特別報告者のケナタッチ氏の懸念が大きなスペースを取って引用されている。 ブルームバーグ Bloomberg 見出しから「安倍、監視能力を増加する法案を推進」と名指しである。 本文でも「共謀罪は安倍の長年の野望である平和憲法の変更に道を開いた」と、政権の本質をばっさりと喝破。 そして後半は、やはり国連の懸念について大きく紹介している。 ドイチェ・ヴェレ Deutsche Welle こちらの見出しも「日本の共謀罪は民主主義に手錠をかける」と、法令の真の目的を突いている。 そして、抗議の市民の大きな写真。 また安倍の「オリンピックまで三年しかない」との発言を引用して、政府がオリンピック開催を政治利用していることに言及。 さらに、共謀罪によって277もの犯罪を「共謀」として起訴する権力を捜査当局に与える一方、法令はテロ対策と直接関係する内容がほとんどなく、キノコ狩り、切手偽造、デモでの座り込み、無許可の競輪などを含むデタラメなものであることを暴いている。 また共謀罪は、安倍の「連合軍に押し付けられた」とする憲法の書き直し策動に直結していることを明確に指摘し、さらに日弁連や国連からの批判も大きく取り上げている。 ガーディアン Guardian 見出しでは、「市民の自由に対する懸念に反し、野蛮な反テロ法成立」と表記。まさに野蛮としか言いようがない。 ガーディアンも、安倍政権がオリンピックを言い訳にしているものの、法令にはテロや組織犯罪とまったく関係ないものが多数含まれており、マンション建設反対の座り込みや、音楽のコピーなども対象となると指摘している。 またケナタッチ氏の懸念に対し「極端にバランスを欠いている」とする安倍政権の不誠実な対応も紹介されている。 アイリッシュ・タイムス Irish Times アイリッシュ・タイムスは、日本について「殺人は10万人に0.3で世界でも最も安全な国であり、大きなテロは20年以上発生していない」のに、なぜ共謀罪が今必要なのか疑問を呈しており、また日本政府がさっそくマンチェスターのテロ事件を口実としていると批判している。 記事の後半はケナタッチ氏の懸念と併せ、デヴィッド・キー氏による「メディアへの脅威の懸念」を紹介している。 ストレート・タイムス Strait Times 管理社会の先鋒であるシンガポールのエスタブリッシュ・メディアでさえ、抗議の市民の写真と併せ、共謀罪が著作権違反や森林の違法伐採などテロ対策と無関係なものを多数含んでいることを報じている。 ワシントン・ポスト Washington Post ワシントン・ポストの見出しも「懸念の高い反共謀法案を首相が先導」と、いきなり名指しである。 記事本文では共謀罪が改憲の動きと連動していることに触れ、中野晃一氏の「安倍の傲慢さと弱さを示すものだ」との発言を引用するとともに、可決へ向けての拙速な動きは籠池や加計の不正問題から関心をそらすものと断じている。 さて、国会での審議の中継すらまともに行わず、メディアとしての役割を放棄したNHKが、共謀罪成立当日の15日夕方、共謀罪で何が変わるのか詳細に解説する報道を行った。日本経済新聞も同様である。なぜ審議中にこうした解説を行わなかったのか憤るよりも、むしろ「共謀罪が成立してこうなったんだから、お前ら黙っていろ」との恫喝としか思えない。 しかし、こんなことで委縮し沈黙するわけにはいかない。既に私たちは海外報道に頼らざるを得ないところまで来ているのだ。そして私たちの未来は、まともな民主主義国家の運営を取り戻すことにしかないのである。 2017年5月現在国会で審議が続いている「組織的犯罪処罰法の一部を改正する法案」、いわゆる「共謀罪」に対して、国連人権理事会のプライバシー権特別報告者であるジョセフ・ケナタッチ氏から、日本政府に対して懸念の書簡が届けられた。 原文は国連人権理事会のWebサイトでPDFにて公開されている。 また弁護士の海渡雄一氏らのグループの努力により、早速日本語による全文翻訳も作成された。 なお、ケナタッチ氏による懸念のポイントは次の通り。

これに対して日本政府はどう応えるつもりなのだろうか。 追記 (2017/05/21) 各メディアでの関連記事

3月21日に行われた、内閣府の「クールジャパン人材育成検討会(第1回)」での提出資料が公開された。 All the presentation materials have been publicized that were provided for 'Cool Japan Human Resource Development Study Committee #1' of Cabinet Office, Government of Japan held on March 21. 以下、中村委員による資料から画像を拝借し紹介。 The followings are the images from one of the committee members, Pofessor Nakamura of Keio University. 言葉を失う。

Nothing to say. Meanwhile I don't wanna be 'Cool'. 我が町、東京都町田市。東京都から半島状に神奈川県に突き出しており、「神奈川県町田市」とか「神奈川領」などと言われることが多いが、実際1893年まで神奈川県であったし、都心への通勤もいったん神奈川県横浜市と川崎市を経由するので、まあ仕方がない。 (なお以下、地図はすべてGoogle Mapからキャプチャ) 町田市と神奈川県の西の境は、文字通り「境川」によって隔てられている。 基本的には境川の西が神奈川県相模原市や大和市、東が町田市に当たる。 この境川は過去蛇行が激しく、大雨が降るとしょっちゅう氾濫していた。 そのため改修工事が進み、まっすぐな流れに改造されたのだが、行政区分は過去のまま残ってしまい、東西に東京都と神奈川県が点在する事態になってしまった。 この極端な例が、JR町田駅に隣接するヨドバシカメラさんである。 なんと立体駐車場のど真ん中を県境が走っている。 カーナビを付けた車で入場すると、東京都と神奈川県を何度も行き来してメッセージがうるさいというのは有名な話。 境川の西側から立体駐車場を臨んだ風景。この手前は神奈川県、左裏1/4ほどが東京都になると思われる。 こちらはヨドバシカメラさんの店舗正面。 店舗自体とガチャは東京都町田市。 左手に見えるワゴンはたぶん神奈川県相模原市。 町田市の南東地域は、基本的に国道246号線が県境になるが、これも一筋縄にはいかない。 特につくし野エリアに入ると住宅地のど真ん中を県境が走っているため、隣接する家屋が東京都と神奈川県に分かれたりもする。 こちらは東京都側から神奈川県を向いた場合の一例。 手前の家屋までが東京都町田市で、標識から向こうが神奈川県横浜市。 神奈川県横浜市から東京都を臨む例。 この場所では、標識から先が東京都。 県境を示すものは特に何もない。 東急・田園都市線のすずかけ台駅もまた県境に隣接している。 東京工業大学の大学院がある場所。 駅自体は東京都側なのだが、東工大は神奈川県。 さらに近隣地区は複雑な様相を呈している。 東工大の入口を東京都側から撮影。 この門を一歩入ると、そこは神奈川県横浜市緑区になる。 なお正面に見える国道246号線の橋梁下はコウモリの繁殖地になっており、夏場に飛び交う姿を観察できるが、それでも東京都と横浜市である。 東工大入口の右手の道路。国道246号線から降りてくるための一方通行となっている。 この右側が東京都町田市。 左側は神奈川県横浜市。 東工大入口の左手はさらに複雑になる。 左側が東京都町田市、右側が神奈川県横浜市だが、びっくり寿司さんの看板がある辺りだけ町田市に属している。 この道路で事故を起こすと、管轄が警視庁なのか神奈川県警なのかで、非常に面倒なことになると某経験者から聞いた。 くれぐれも交通安全には気を付けておきたい。 残念ながらこの週末は雨になってしまったが、近所の桜の名所を巡ってみた。 Unfortunately it has been raining this week end, but I visited the sights of cherry blossoms in my neighborhood. 成瀬駅からすぐ、鶴見川支流の恩田川。 Very close to JR Naruse station, along with Onda River. Cherry blossoms on both sides. 成瀬からつくし野へ抜ける街道。 ここも桜のトンネル。 雨なので花見の車で渋滞。 Route from Naruse to Tsukushino. Here is a tunnel of cherry blossoms. Because of raining, traffic jam with cherry-blossom viewing cars. つくし野小学校裏。誰もいない秘密の名所。 Back of Tsukushino elementary school. A secret place no one comes. つくし野セントラルパーク。 大きな桜が数本あり、晴れていればピクニックの家族でにぎわう。 Tskushino Central Park. If it is sunny, it is crowded with families of picnic under the trees. おまけ。自宅の桜もちょうど見ごろ。

And cherry blossoms in my own garden. 今週の東京は、桜が満開。 上野、代々木、目黒川など、都内に桜の名所は多い。 You can enjoy full bloom cherry blossoms in Tokyo this week. We have many famous places for cherry-blossom viewing such as Ueno, Yoyogi and Meguro river. 目黒川、中目黒 Meguro River, Nakameguro しかし何処も人、人、人。 Meanwhile too many people…. 中目黒駅改札 Ticket gate at Nakameguro station しかし都心でも静かに桜を楽しめる場所はある。 例えば中目黒から一駅先の恵比寿駅東口下車、明治通り沿い。 広尾方向に約1kmに渡って桜のトンネルになっている。 この季節、沿道の多くの飲食店はオープンカフェ。 However you can avoid so many people as packed trains and find better places. For example, try the eastern district from Ebisu station, just a few minute train ride from Nakameguro. Meiji dori street is just like a half mile ‘tunnel of cherry blossoms’. In addition, you can enjoy open cafes. そして隣の広尾エリア。

ここの秘密スポットは大使館街にある愛育病院。 たくさんの桜に囲まれているが、ほぼ誰もいない。 当然だが、飲食や宴会は禁止。 And visit Aiiku Hospital in Hiroo area, very close to Embassies of Germany, China, Korea, Finland & Pakistan. It is surrounded with many cherry trees, but no visitors for cherry blossoms. Of course, no drink, no food and no boisterous parties. Just enjoy seeing cherry blossoms. Photo by Dmitri Popov on Unsplash

英語習得について何か書こうと画策していたところ、日本語から英語への変換の難しさを示す絶好のサンプルが飛び込んできた。 大阪・森友学園の籠池理事長による、日本外国特派員協会での記者会見の件である。 この一連の大疑獄について改めてここで詳述はしないが、極めて日本的な事件であり、また記者会見で飛び交った数々の言葉もこの国特有のものであった。 記者会見用に用意された文章は主語と述語が明確で、構文としては英語にし易い体裁だったが、使われていた単語が、ベテランによる逐次通訳ですら途中で何回も停めざるを得ないほど苦労を要するレベルのものであった。 翻訳が比較的スムーズだったものとしては

「事務方」については、全体のコンテクストを掴んでの翻訳だ。 また英語表現は失念してしまったが、「断腸の思い」なる日本語も、良くこなれた英語へ転換されたことに驚愕した記憶がある。 一方、どうもすっきりしなかったのは、籠池氏の口から何度も発せられた「お国」の訳だ。 英語では即座に’the government’ とされた。 確かに「お国」の中核は政府なのだろうが、この日本語にまとわりつく語感は、何とも得体のしれないジメッとしたものである。 単純に一つ、二つの単語で代替できるようなものではなかろう。 そして極め付けは「忖度」だ。 広辞苑によると「他人の心中をおしはかること。推察。」とのことだが、もう少し書き加えるとすれば「頼まれるに先んじて、自ら空気を読み、上の立場の者に媚びへつらった態度や行動にでること」くらいの感じであろうか。 この「忖度」が、日本外国特派員協会での記者会見でどのように英訳されたかは、The Huffington Post紙の記事に詳しい。 私がストリーミングで聴いた時には ‘between the lines’ と訳されていたが、「行間を読む」では「阿り」「媚びへつらい」の感触が出ない。 そもそも「忖度」なんて事態が英語圏では考えられない故に、英訳が極めて困難なのである。 もはやSushiやTenpura同様に、Sontakuを英語化するしかないのではないか。 ところで森友学園の件からは離れるが、英語から日本語への翻訳も一筋縄にはいかない場合がある。 2006年に制作された映画「ナイトミュージアム」を観ていた時に気が付いたのだが、主人公の警備員ラリーの「南部にはオールマン・ブラザースがいるじゃないか」というセリフが、日本語の字幕では「南部には素晴らしいバンドがいるじゃないか」と表記されていたのである。 オールマン・ブラザースと言えば70年代に人気を博したバンドだが、2006年時点の日本で翻訳の仕事をされた方が、オールマン・ブラザースを知っていたかどうかは分からない。 ご存知なくて調べた結果、「素晴らしいバンド」と意訳したのかもしれない。 あるいは直訳しても日本の観客には何のことだか通じないからという深い配慮の故かもしれない。 いずれにせよ英語のヒアリング能力というより、米国では当たり前に通じるネタに反応できるかという話である。 そして映画やテレビの英語はこんなものが満載だ。 森友の件からかなり脱線してしまったが、結局のところ日本語の英訳も、英語の和訳も、単純な言葉の置き換えでは済まないということだ。 言葉が元々持つ意味や文化的背景を理解したうえで一旦解体し、瞬時に他国語へ再構築する作業が必要になる。 よくある外国語を「聞き流すだけで聞き取れるようになる」なんてことはあり得ない。 |

RSSフィード

RSSフィード