|

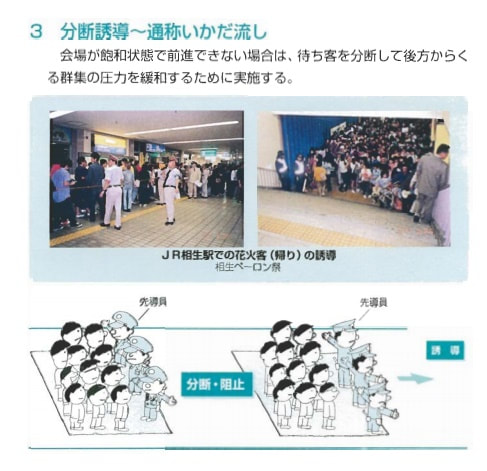

公文書改竄の真相究明を求める市民が、連日官邸前へ押し寄せる事態になっている。週末のピーク時には一万人を優に超える人々が集まり、またそれに対応する警察官の数も非常に多くなってきた。 こうした警察の任務は警察法第二条を根拠法とする「雑踏警備」の一種であり、治安警備とは本質的に異なるべきものである。 ところで、雑踏警備については、一般に販売されている書籍やマニュアルが殆ど見当たらない。 一方、兵庫県警が「雑踏警備の手引き」をPDFで一般公開している。2001年の明石花火大会で発生した圧死事故を分析し、教訓にしたものだ。 これは雑踏警備に関して現在まとめられた唯一の資料と思われ、一般のイベント主催者の間でも広く参照されている。 まずこの資料から、雑踏警備の定義を確認しておきたい。 雑踏警備とは、祭礼、花火大会、興行、競技、その他の行事等の開催により、特定の場所に不特定多数の人が一時的に集まることにより、事故若しくは混乱等が発生し、または発生するおそれがある場合において、部隊活動により事故又は紛争等を防止するために行う混雑緩和、犯罪の予防、交通の規制等の諸活動をいう。 要するに官邸前は、祭りや花火大会の警備と同じということだ。 さらに資料に記載された対応策を見ることで、官邸前での警察の動きを理解することができる。 人は常に動かす。しかも、ゆっくり。動かしてさえおれば、相当大きな群集も怖くない。 抗議の現場から遠い道のりを歩かされたり、地下鉄の出口を迂回させられた人が多いのも、このせいであろう。 分断誘導~通称いかだ流し 3月23日に国会議事堂前駅の出口3番と4番の間で発生した事態が、正にこのイラストとおりのものであった。しかし前方には余裕のあるスペースがいくつもあり、「会場が飽和状態で前進できない」状態ではなかったのだ。 警察部隊内での連絡不足や不手際であったと指摘されても仕方あるまい。 そしてハード面に関しては、このような記述が為されている。 群集が集まる空間は、オープンスペースが原則である。 オープンスペースが原則! では警察が設置したこの鉄柵はいったい何のためだったのか。 鉄柵はロープでがんじがらめに縛られ、結束バンドまで使われて、混みあった人々が容易に脱出できないようになっている。これでは敢えて事故を起こすことを狙ったようなものではないか。こんなことを繰り返さないよう、警視庁には猛省を求めたい。 なお、雑踏警備の根拠法である警察法第二条の二項は次のように定められている。 警察法第二条二項 官邸前に集まっている人々は暴徒ではない。

むしろ政府に対して「憲法を守れ」「法律を守れ」と極めて真っ当なことを求めているだけだ。 再度言う。警察による警備においては警察法第二条二項に則り、日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならない。

0 コメント

返信を残す |

RSSフィード

RSSフィード